"Si combaten contra vosotros matadles, esa es la retribución de los infieles", reza el Corán. "Tu mujer, como parra fecunda, en medio de tu casa", dice la Biblia. Salvo las visiones más extremistas de ambos credos, el común de la gente entiende los pasajes como producto de una época, un contexto y una cultura determinadas. El significado, por tanto, no es lo que dice exactamente, válido quizá para cuando se escribió, sino su metáforaaplicada a la actualidad. Así, lo primero no tiene que ver con el terrorismo sino con el proselitismo, ni lo segundo con el machismo sino con el rol de la familia.

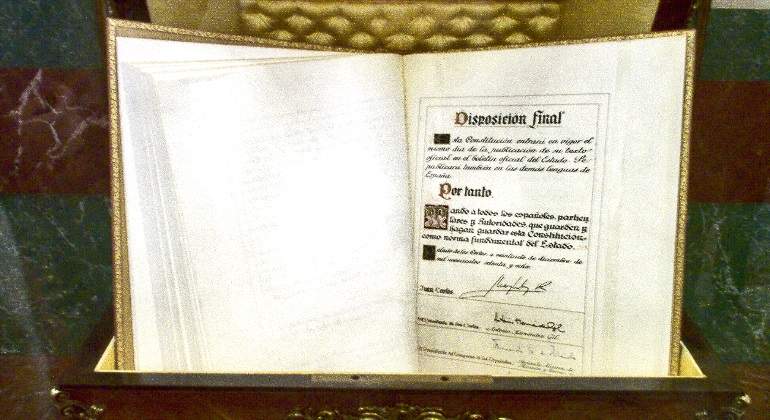

La Constitución, salvando las distancias, es el texto sagrado de un Estado. Las normas que rigen al resto de normas: regula el funcionamiento de las instituciones, limita las atribuciones, fija los poderes. Y, como sucede con los textos sagrados, según va pasando el tiempo su interpretación puede resultar complicada en primer término, aunque se entienda en segundo. De ahí nace la pulsión reformista actual.

De la desafección al reformismo

El debate acerca de la reforma de Carta Magna surgió en un primer momento a causa de la reforma exprés que impulsaron PSOE y PP para limitar el techo de gasto y cuadrarse así a los requisitos comunitarios. La sombra del rescate planeaba sobre España y ambos partidos -entonces los únicos hegemónicos- entendieron que era un sacrificio necesario, algo tan excepcional que sólo había sucedido con la entrada del país en la Unión Europea.

El gesto, por apresurado y limitado, desencadenó un movimiento que se intensificó en los años siguientes: si era posible el acuerdo para algo así, ¿por qué no abordar una reforma de mayor calado?

Hubo entonces dos detonantes que intensificaron el debate. El primero fue la abdicación del Rey Juan Carlos, con las dos derivadas que planteó -por una parte el modelo de Estado y por otra la desigualdad de sexos en el orden sucesorio-. El segundo argumento en favor de la reforma vino de la mano del conflicto con el soberanismo catalán, ante el cual algunos defendieron como solución un replanteamiento del esquema territorial.

Ese movimiento encontró un caldo de cultivo perfecto: la brutal desafección política como consecuencia de los efectos de la crisis y su gestión política. Empezó entonces a cundir cierto movimiento contra el sistema, entendiendo que éste se había quedado obsoleto y era ajeno al sentir común de la gente. Bajo esa lógica, el aparataje del Estado debía actualizarse para encajar con una nueva realidad y la Constitución era la base de todo ese mecanismo. En la antesala del 15M las pancartas ya rezaban "No les votes" y "No nos representan".

Como reacción, y aunque ha tenido un desarrollo mucho más lento, se ha producido un movimiento contrario que ha despertado al sentir amenazada la esencia del sistema: Vox es la consecuencia última de lo que otros movimientos -como las protestas ultras en Valencia o las manifestaciones en Madrid- han ido reclamando. En esencia, y en contra de esa primera visión reformista, defendiendo la recuperación de los valores esenciales de lo que entienden que debe definir al país: unidad territorial, patriotismo y recentralización. Todo pasa, a su vez, por forma distinta de reformar la Constitución.

La generación que no pudo votar

Que España ha cambiado desde el inicio del debate es un hecho. De un bipartidismo se ha pasado a un esquema de cuatro bloques importantes, con otros dos en segundo plano: uno emergente, el de la ultraderecha, y otro fragmentado, el de los nacionalimos periféricos. De un plano bipolar se ha saltado a uno multilateral, donde las propuestas ideológicas tienen más matices y las mayorías divididas obligan a estrenar una cultura de pactos inédita en nuestro país.

Si reformar la Constitución ya era complicado antes ahora se antoja imposible. El clima de concordia que fue posible tras la muerte del dictador ahora es impensable.

La Constitución se ha convertido en un debate generacional. Aquellos jóvenes que hace cuarenta años la aplaudían y reivindicaban hoy son los defensores del establishment a ojos de los jóvenes de hoy. No todos reclaman una reforma constitucional, pero muchos sí sienten el texto que antes se defendía ahora les es ajeno. El sistema democrático que una generación venera por lo que supuso contra nuestro pasado se ha quedado pequeño para los hijos de aquella España, que entonces era nueva y ahora ya apenas existe.

Las defensas constitucionales se crearon en un contexto inexistente hoy en día

Ahí es donde se enmarcan las reclamaciones de quienes sienten que nunca pudieron votar las normas que hoy les rigen. En el mismo sentido, unos extremos utilizan el argumento para reivindicar posibilidades políticas que no tienen cabida legal en el texto actual -el derecho de autodeterminación- mientras otros piden una enmienda al sistema para zanjar ciertas crisis -la recentralización-.

Ese otro estrato, el de quienes sí la votaron y se aferran al consenso y al clima constructivo de aquellos días, contemplan con horror el desprecio de sus herederos. No entienden que se cuestione un esfuerzo histórico semejante por la conciliación del país, al tiempo que ven como un error de consecuencias incalculables el volver a someter al Estado a un trance tan sensible como el de su propio replanteamiento. La duda, además, la justifican arguyendo que el proceso, según la lógica reformista, debería repetirse con cada nueva generación 'desarraigada', con el riesgo que eso conllevaría.

Si España ha cambiado en cinco años, mucho más en cuarenta. Las defensas constitucionales se crearon en un contexto inexistente hoy en día: la inviolabilidad del Rey para evitar tentaciones golpistas, el blindaje electoral para evitar la ingobernabilidad, el reparto territorial para evitar desequilibrios. Todo funcionó entonces contra los nostálgicos del régimen, pero han quedado obsoletas hoy como demuestra el hecho de que no hayan podido evitar que se cuestione el papel del Jefe del Estado, que el Parlamento se haya fragmentado hasta el punto de tener que repetir elecciones o que las tensiones nacionalistas hayan repuntado.

Identificar de forma indisociable la Constitución y España es como entender el no comer cerdo sólo como señal de pureza, o el ayunar sólo como forma de sacrificio

La Constitución, como cualquier ley, debe enmarcarse en un contexto y unas circunstancias. La Transición tuvo razón de ser, pero acabó. El peligro para la Carta Magna no es quizá tanto su actualización, sino el acabar convirtiéndose en uno de esos textos sagrados que no pueden ser tocados y que por tanto deben ser interpretados porque son difíciles de adecuar a la realidad. Los símbolos tienen su valor en tanto que sirven para explicar algo, pero se convierten en otra cosa cuando se deja de entender lo que representan sin el rito creado alrededor.

Así, identificar de forma indisociable la Constitución y España es como entender el no comer cerdo sólo como señal de pureza, o el ayunar sólo como forma de sacrificio. No conviene olvidar que lo que ahora es un rito empezó siendo una necesidad, lo primero para evitar la transmisión de enfermedades y lo segundo para suplir la carestía de alimentos en el otro. De la misma forma la Constitución no sólo define a España, sino que también España debe definir la Constitución.