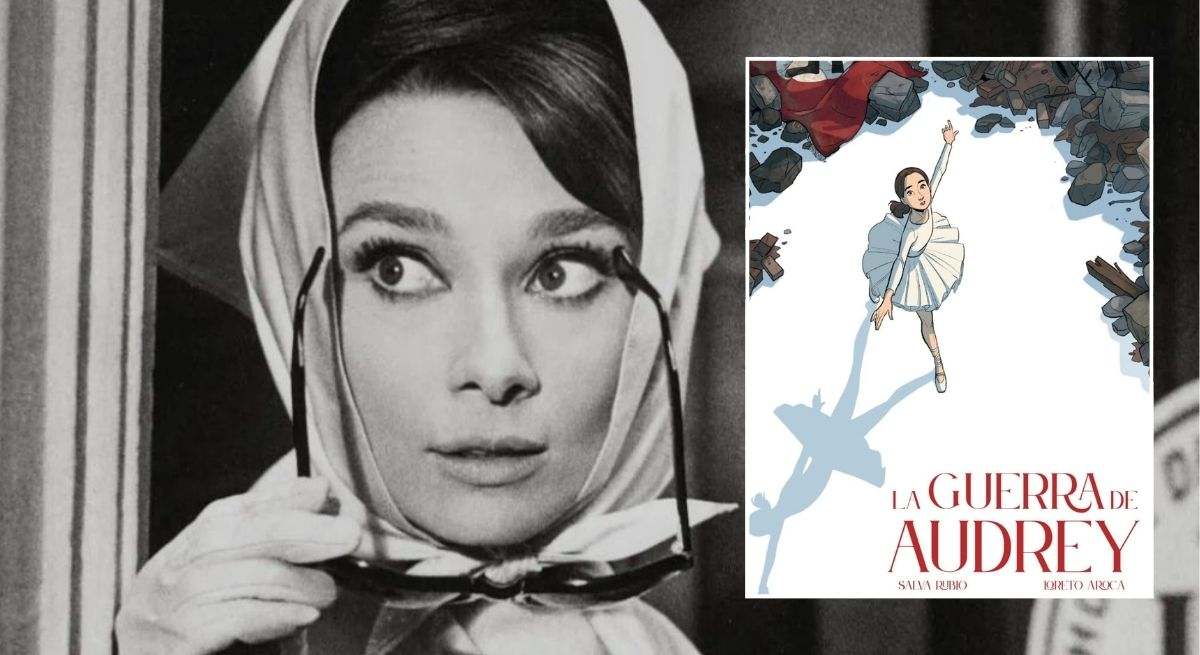

Audrey Hepburn (4 de mayo de 1929, Ixelles, Bélgica - 20 de enero de 1993, Tolochenaz, Suiza) protagoniza su biografía visual, la historia en forma de cómic de una de las estrellas de leyendas más reconocibles de la historia del cine. Una obra que recoge su pasado menos conocido y su triunfo posterior después de muchas calamidades.

Nadie nace Audrey Hepburn. Tampoco se llega a serlo cruzando un set de rodaje por casualidad. Audrey primero fue Edda, llegó al mundo bajo los cielos plomizos de Bélgica, en una Europa que pronto dejaría de silbar valses y comenzaría a aullar con sirenas de bombardeo. Tenía piernas de bailarina y ojos grandes como un país entero que quisiera salvarse. La vida, como suele hacerlo con los personajes de leyenda, empezó por herirla. A fondo. A traición. Porque antes de "Desayuno con diamantes", hubo desayunos sin pan. Antes de Tiffany's, hubo sótanos donde el hambre mordía los huesos como ratas desesperadas.

Aquel ser que luego llevaría vestidos de Givenchy y hablaría con la gracia de una mariposa educada en Oxford, fue una niña encogida en una ciudad ocupada por nazis. En Velp, Países Bajos, bailaba en salones clandestinos, con los tobillos débiles por la desnutrición, soñando con escenarios donde pudiera flotar como un ala en llamas. Nadie entonces podía sospechar que aquella criatura vencida por el hambre acabaría desfilando por la alfombra roja con la misma cadencia con la que atravesaba los sueños.

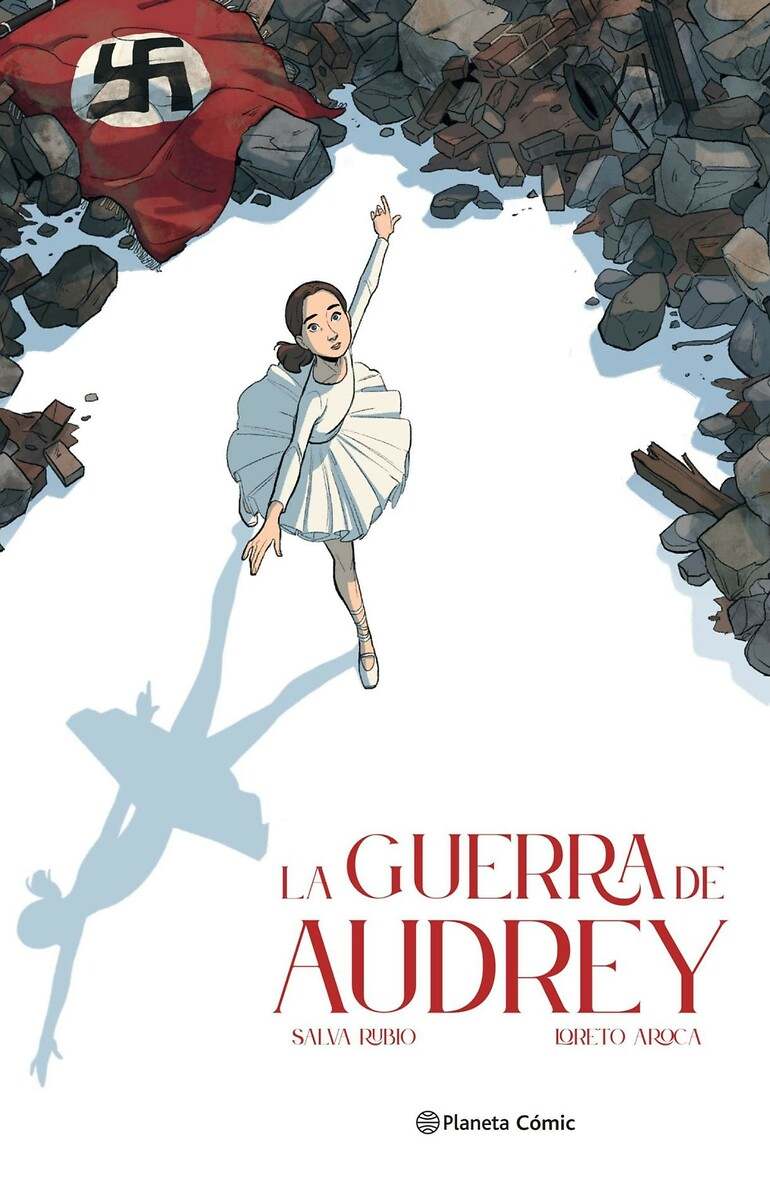

Casi todo lo que Audrey fue, lo escondió. Lo envolvió en una sonrisa. Lo sepultó bajo su flequillo de cervatillo educado en la gracia. Pero ahora que su historia resurge en las páginas de una novela gráfica, La guerra de Audrey, trazada con el rigor de Salva Rubio y la ternura vibrante de Loreto Aroca, esa niña de huesos frágiles vuelve a respirar entre las viñetas como si el pasado insistiera en contar la parte del mito que no nos atrevíamos a mirar.

Esa Audrey niña, víctima de una guerra que convirtió la poesía en ceniza, tuvo una madre que flirteaba con el nazismo y unos sueños que se aferraban al ballet como única patria. Bailó para los soldados, sí, a veces engañada, a veces resignada, pero otras lo hizo en la oscuridad, para los resistentes, para los que ya no tenían país salvo en el gesto de una niña que giraba sobre sí misma como si con cada giro se pudiera invertir el curso del horror.

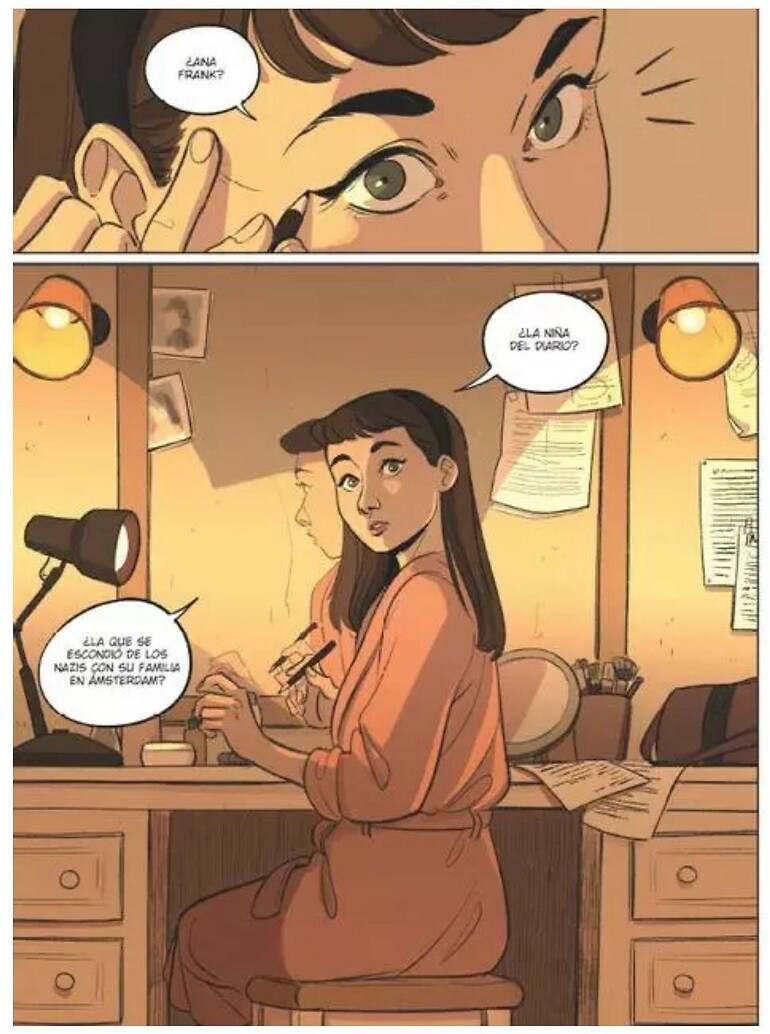

La grandeza de Audrey Hepburn no se mide por sus películas, aunque nos haya regalado momentos en los que todo pareció detenerse para que ella pudiera respirar con un cigarrillo largo como una espina de luz. Su grandeza está en el temblor que no mostró, en el silencio que no convirtió en discurso. Fue una actriz, sí, pero también una sobreviviente. Como Ana Frank, como tantas otras niñas cuyos diarios no llegaron a escribirse. De ahí que Otto Frank pensara en ella para encarnar a su hija en el cine. Y de ahí también que Audrey dijera no. Porque había algo de Ana en ella, sí, pero también algo de herida cerrada con hilos invisibles que solo el alma percibe.

Los cómics, que a veces se piensan territorio de capas y superhéroes, aciertan cuando se detienen en estas biografías verdaderas, dibujadas con el pulso de quien sabe que contar la historia de una infancia arrasada no es ejercicio de estilo, sino de memoria. La guerra de Audrey no pretende endulzar nada: muestra el invierno del hambre, el "Hongerwinter", donde ella, como miles, comió tulipanes hervidos y guardó entre los dedos el tacto de la muerte como una sombra doméstica.

Loreto Aroca, en su trazo, no dibuja solo a la Audrey reconocible, la de los grandes ojos y la elegancia sin esfuerzo. Dibuja sobre todo a esa niña que se sostiene en pie porque no le queda más remedio. Y ahí, precisamente ahí, reside la belleza. Porque en cada salto de ballet que reproduce en el cómic no vemos una pose, sino un intento de supervivencia. Y en cada plano de su rostro no hay glamour, sino determinación. La fragilidad no como adorno, sino como forma de resistencia.

Y uno se pregunta si no es eso, en el fondo, lo que nos sigue fascinando de Audrey Hepburn. No su ropa, no su fama, no sus galardones. Sino esa aura antigua, como de estatua que ha sobrevivido a una tormenta de siglos. Audrey no fue un ícono de estilo: fue un cuerpo que bailó sobre la guerra, una voz que no se quebró cuando hubiera sido más fácil gritar. Por eso, cuando en Vacaciones en Roma acelera la Vespa entre las ruinas de la ciudad eterna, no vemos solo una princesa juguetona. Vemos a una niña escapando, al fin, de los escombros de su infancia.

Treinta años después de su muerte, el mito permanece. Pero este cómic le da carne al mito, le da hueso, le da hambre. Audrey no fue Audrey desde siempre. Fue Edda. Fue una niña con frío. Fue una joven que soñaba con un mundo donde no hiciera falta esconderse para bailar.

Y uno piensa que tal vez por eso, cuando en su madurez decidió dejar el cine y convertirse en embajadora de UNICEF, no fue una decisión de estrella caprichosa, sino de sobreviviente agradecida. Conocía el hambre. Conocía el miedo. Por eso, cada niño que encontró en su camino la miraba con una mezcla de amor y reconocimiento. Ella sabía lo que era ser pequeño en medio del fuego cruzado.

Ahora que vuelve en forma de viñeta, Audrey no necesita luces, ni joyas, ni trajes de Givenchy. Basta con verla abrir los brazos como si aún estuviera bailando. Como si cada movimiento dijera: "Estoy viva. A pesar de todo, sigo viva". Y en ese gesto hay más verdad que en toda la alfombra roja de Hollywood.

Relacionados

- Crítica de Lilo & Stitch (Live Action): entre la nostalgia, la polémica y el reto de actualizar un clásico

- Crítica de Los Tortuga, una mirada sin concesiones sobre el duelo, la herencia y la resistencia cotidiana

- Crítica de 'Legado' (Netflix): una lucha de poder despiadada por la herencia envenenada de José Coronado

- Crítica de 'The Pitt' (Max), la serie comodín que te arregla la vida cuando no sabes qué ver