El Estado del Bienestar español, tras el final de II Guerra Mundial, y previamente a partir de 1942 y del planteamiento en muchos sentidos keynesiano de Beveridge, se desplegó con avances continuos hasta el freno generado por la crisis mundial que amplió el Gobierno socialista de Rodríguez Zapatero.

A partir de ahí, un fenómeno doble actúa. Por un lado, la población española envejece con fuerza, mientras se hunde la natalidad. Con ello, el problema demográfico se amplía como se ve, a corto plazo, pues en 2031 uno de cada cuatro habitantes de España tendrá más de 65 años, y en 2050, uno de cada tres, como señala Rafael Puyol en su trabajo El empeoramiento demográfico: consecuencias y oportunidades (Real Academia de Doctores de España, 2018), como consecuencia de ser España el país de la Unión Europea con más alta esperanza de vida y, al mismo tiempo, con una natalidad en auténtico derrumbamiento, entre otros motivos por esa curva logística que se nos ofrece en el artículo de Thais García Pereire, Rol de las pioneras en el proceso de difusión de la primera cohabitación en España, en la Revista Española de Investigaciones Sociológicas, abril-junio 2019.

Como consecuencia, se amplía de modo creciente la presión de los ancianos, a través del interés de las organizaciones sindicales vinculadas sociológicamente con el PSOE y los partidos políticos situados a la izquierda, y el peso de un volumen de votantes mayores de 65 años, afectados por problemas derivados al haber perdido, automáticamente, el puesto de trabajo. Presión que procura que el sector público incremente y facilite las pensiones. Estos enlaces de los sindicatos y ciertos partidos políticos, -recordemos que entonces, como nos ha mostrado Ubaldo Nieto de Alba, había permanecido fiel a ese enlace en solitario el Partido Socialista Popular de Tierno Galván, pero a partir de la fractura del Acuerdo Nacional de Em-pleo, comenzada por Felipe González en sus declaraciones en El País el 6 de junio de 1982, se pasaba a aceptar por el PSOE la postura adoptada por UGT.

Por lo tanto, entra dentro de lo muy probable que esa presión se ofrezca ahora de nuevo en el próximo Gobierno de Sánchez. Pero, inmediatamente, aparecen serios problemas. El primero, que ello exige un gasto público forzosamente nuevo, tanto por lo que se refiere a las pensiones, como por las exigencias que las personas de mayor edad tienen en asistencia sanitaria, que hacia el futuro aumentará no solo por la cifra de los enfermos, sino por la edad de éstos. Todo ello otorga la seguridad de incrementos en el gasto público. Pero he ahí que esto se plantea en una nación, España, que tiene una considerable deuda pública, que ya se ha situado en torno al 100 por cien del PIB, y que se halla además en el sistema del euro, lo que exige, y de modo muy duro, que se planteen frenos al endeudamiento. Esa cuestión obliga a España a buscar otro camino de la financiación de esos incrementos de gasto. Uno es el del aumento salarial, porque así los porcentajes sobre la base de recaudación se incrementan en favor de los ingresos del sistema del Estado de Bienestar. Pero el incremento salarial, si no se ha aumentado de modo si-multáneo la productividad, tiene las consecuencias que dibuja la conocida curva de Phillips, a partir de la publicación, ya famosa, del artículo de éste, en Economica en 1954, en aquel artículo que planteaba la cuestión de la subida de salarios y el incremento del paro en el Reino Unido. Pero el auge del desempleo que se deriva de esta curva al subir los salarios para recibir financiación de pensiones y atenciones sanitarias, ambas esenciales para el Estado del Bienestar, como se acaba de exponer y se comprueba con esta curva, plantea un problema extraordinario precisamente para el Estado del Bienestar. La citada presión sindical, especialmente fuerte en España, al crear desempleo, ¿no altera cuestiones fundamentales que afectan precisamente a las personas de menos renta? Por eso es posible buscar otro camino para resolver el problema. Y ese camino es el que ya plantea algún partido político en España. Se trata de la subida de impuestos.

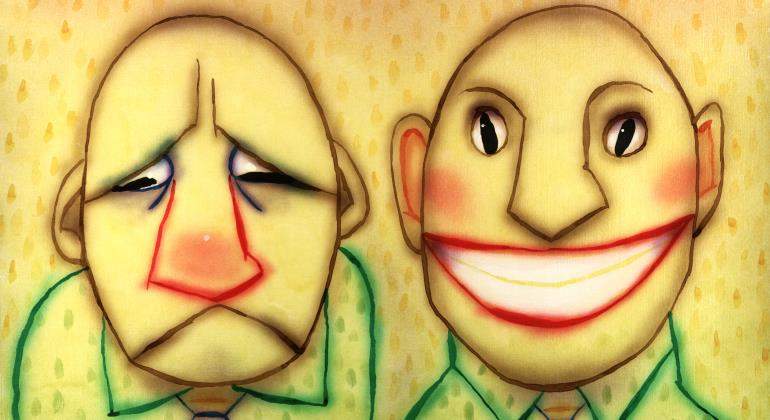

Ello enlaza, además, desde el punto de vista ideológico, con aquello que señaló Gonzalo Fernández de la Mora al referirse a la envidia sociológica. Pero resulta dudoso plantear esta cuestión en muchísimas ocasiones, como prueba nuestra historia fiscal desde los tiempos de Mon y Santillán, y la multitud de intentos fracasados, completados al cabo de mucho tiempo, siendo los más recientes los de Fuentes Quintana y, en la transición, Villar Mir. Sus derivaciones no convencen muchas veces. Incluso si eso no se tiene en cuenta para provocar alzas de impuestos, se plantea otro problema: el de la curva de Laffer, que como ha señalado el profesor Rallo, tiene su primera aparición en el intelectual y político en Túnez, Granada y El Cairo a finales del siglo XIV y comienzos del XV. Pero es lógico que se debe tener en cuenta, si lo planteamos ahora, que los economistas actuales se han dado cuenta de este fenómeno. La curva de Laffer no recauda nada cuando no existen tipos impositivos; conforme se aumentan éstos, la recaudación aumenta, pero a partir de un máximo, a causa de la perturbación que tal incremento genera en la actividad económica, los rendimientos de tales incrementos impositivos disminuyen de manera forzosa, y no generan ventaja alguna para el Estado del Bienestar.

Cuando ya estamos observando estos fenómenos, en el momento presente genera preocupaciones de cierre de posibilidades. Ello indica que España se ha situado en un mo-mento, como pedía Álvarez Mendizábal en la famosa Memoria presentada a las Cortes de la Nación Española de 17 de Agosto de 1837, que aceptar, un "plan de me-dios para suplir el déficit ha de tener en cuenta lo peligroso, en un momento de fuerte presión de la deuda, de llevarlo adelante".

El problema básico es el de reducir esa deuda, y hacerlo de manera opuesta a planteamientos que se hacen por personas que no tienen en cuenta las conexiones del proceso económico. El problema pues, del Estado del Bienestar, mezclado con la deuda como ocurre actualmente, obliga a eliminar soluciones que parecen evidentes. Pero tampoco esto quiere decir que se puedan abandonar intensos estudios para encontrar posibles hallazgos congruentes con nuestra economía y su desarrollo: pero soluciones radicales, profundas e inmediatas en este problema, en estos momentos no existen, a pesar de la situación gravísima presente.