Estamos en unos momentos de polémicas. Por una parte, de la necesidad de que existan barreras económicas y, simultáneamente, como sucedió en 1919 y como tuvo lugar a partir de la formidable crisis de 1930, que es urgente poner en acción políticas económicas nacionalistas. En Europa, y tras las recientes consultas electorales más la cuestión del Brexit, que tuvo el preámbulo de la libra independiente del euro esto ha resurgido.

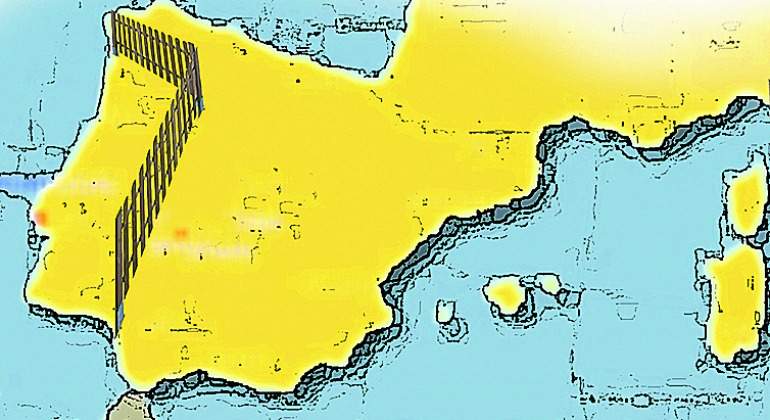

Y, a España, ¿no le interesa replantear en algún grado lo que podemos denominar la cuestión de las fronteras económicas? Habíamos visto lo bueno que era eliminarlas. Quizá una comprobación primera se dio en el acuerdo hispanoportugués sobre el aprovechamiento del agua del Duero, logrado tras conversaciones entre el general Carmona y el general Primo de Rivera. Pero recientemente, y derivado de triunfos generados por políticas nacionalistas de nuestros vecinos, marroquíes, portugueses, franceses, tenemos que señalar la pérdida de ciertos activos de nuestra economía.

Una de las consecuencias negativas más importantes podemos verla reflejada en la aportación de Victoria Veguilla del Moral y María Angustias Parejo ofrecida, primero, en la Revista de Estudios Internacionales Mediterráneos, y ampliada en el capítulo El autoritarismo marroquí y la devolución de la arena electoral en el Sahara oriental. Dispositivos autoritarios del control del cambio, ofrecido en el volumen dirigido por Isaías Barreñada y Raquel Ojeda, Sahara Occidental, 40 años después (Catarata, Madrid, 2016), que en las páginas 167-168 plantean la cuestión de los problemas para la pesca por buques españoles en aguas territoriales de esta porción del Sahara.

Y en ese sentido de frenos a nuestros pesqueros hay que agregar la reciente aportación de José L. Jiménez en ABC de 19 de septiembre de 2016, Portugal monta una base en una cala rodeada de aguas españolas, en la que muestra la presencia de instalaciones del sector público portugués en las Islas Salvajes. La frontera hispanoportuguesa en el Atlántico, entre Madeira y las Canarias, crea un debate evidente. Pero la disputa, que es vieja, a causa de una decisión de facto portuguesa vinculada a una reacción nacionalista, crea un retroceso para activos españoles derivados de los hidrocarburos, además de la pesca.

Y en la región, volviendo al Sahara, nos encontramos con que el freno a la ruptura del monopolio comercial marroquí de los fosfatos, derivada de esta realidad, del control nacionalista de Rabat de la zona anterior controlada por España, evidentemente, favorece a Marruecos y perjudica a España, así como en relación con intereses hispanoargelinos de salida, no solo de minerales, sino de otros productos, de Argelia hacia el Atlántico.

Tensión nacionalista de nuestro vecino del Sur, que en relación con el Estrecho explica la dura réplica española al intento de ocupación de la isla Perejil, y el mantenimiento de nuestra presencia desde Ceuta hasta el archipiélago de Chafarinas situado frente a Argelia, en una serie insular, más la ciudad de Melilla.

Y sin salir de nuestras costas, de las pesquerías y de la energía, sobre todo de la petrolera, es clara la presión francesa contra los intereses españoles. Por una parte, y se señaló que era la compensación por la colaboración de nuestro vecino en la liquidación de ETA, se alteró la frontera de las aguas del Cantábrico y Golfo de Vizcaya. Aceptó España otra bisectriz de las aguas de ambos países, claramente en favor de Francia.

En el Mediterráneo también, y en torno a los hidrocarburos, parece que continúa el debate. Y sin salir del ámbito marítimo, no puede dejarse a un lado la cuestión de los frenos británicos a la posible expansión económica de la región que se extiende desde Algeciras a todo el Campo de Gibraltar, a causa del mantenimiento, por el nacionalismo británico, del control militar de parte de la bahía de Algeciras, como expuse en elEconomista (13 de septiembre de 2016).

Los choques con otros nacionalismos solo pueden superarse con, también en el caso de España, unas reacciones del mismo tipo, pero eso abre la interrogación de que va contra las ventajas que se derivan, una y otra vez, de la superación de los nacionalismos, de la abolición de fronteras, de aceptar decisiones del GATT, del BCE, de la OTAN, de estar pendientes de lo que señala el Banco de Pagos Internacionales, o de una decisión adoptada en Bruselas.

He aquí, pues, el segundo dilema que España ha de resolver. El primero, cierta presencia del Estado en el terreno social, y en tener en cuenta consecuencias al jugar con la libertad plena de mercado. Pues lo ha resuelto hace años la Escuela de Friburgo. Como nos señala en su brillante aportación España, la economía social de mercado Rocío Sánchez, esta Escuela, iniciada por el economista Eucken, y a la que se acabaron incorporando figuras como von Beckerath, Stackelberg, Müller-Armack y Röpke, desarrolló un sistema, expuesto en la revista Ordo en el que la economía de mercado, fundamental, tiene que vincularse con "ciertas medidas de control, consistentes en que el papel del Estado debe consistir básicamente en actuar como regulador del funcionamiento de la economía, más bien que intervenir directamente en la misma".

Pues bien; en el mundo internacional, esa caída de las fronteras, cada vez más amplia, como señaló Luis González en su discurso de ingreso en la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, De la identidad nacional a globalización insegura, ha de tener ciertas medidas de control: aquellas que afectan directamente a fundamentos básicos de la existencia de las diferentes patrias en sus aspectos históricos, culturales y políticos. Esas naciones que nacen en el siglo XVI y que se consolidan en el XVIII deben vincularse a otra de modo que no resulten duramente perturbadas. Algún papel en eso puede tener el Tribunal de La Haya.

Acabamos de verlo en la sentencia sobre el Pacífico y las fronteras de Chile y Perú‑. Y, por tanto, las fronteras, y a veces las marcas fronterizas, tienen que perdurar como perdura no solo el papel del Estado aceptando la libertad de mercado, sino mandamientos derivados de valores, tal como el actual profesor emérito de Friburgo, Klaus Tiedemann expone en su aportación Ética económica y moral social (Instituto de Dirección y Organización de Empresas, Universidad de Alcalá, 2016), porque también, por ejemplo, es un valor moral mantener lo fundamental de España.