La crisis del Covid 19 en Canarias no se viene a presentar de forma exótica en el archipiélago. Los isleños han tenido que experimentar desde las hambrunas de 1720 o a salidas masivas a buscarse la vida con el franquismo por eliminarse los puertos francos. Pero también han tenido sus buenas rachas: entre 1860 y 1930 el crecimiento del PIB de Canarias acumulado era del 2,6 por ciento ante una media del resto de España del 1,7 por ciento.

Del XIX y las vísperas de la Guerra Civil el peso de la apertura exterior en Canarias pasó del 23 por ciento en 1860 al 64% de 1930, de acuerdo con las memorias del Impuesto de traslación de dominio y lo que recaudaba con el impuesto de derechos reales y transmisión de bienes. Pero el dinero que se movía en Canarias tampoco era producto de su actividad interior. Los bancos peninsulares tenían que colocar fondos en las islas de otras zonas de la Península por el escaso ahorro privado insular y poder dar respuesta a la demanda de mercado crediticio.

El comercio de Canarias sobre 1930 era con la Península del 11 por ciento mientras que con el Reino Unido era del 29% pero el dinero lo ponían para las exportaciones la banca peninsular. Las entidades británicas iban a lo suyo. Entre otros hitos que apuntalan esa apertura económica fue la llegada a mediados de los años 30 de Union Electric Company, acrónimo de Unelco, ahora Endesa, con un millón de euros de inversión de la época, de acuerdo con el estudio 'Deshaciendo mitos: la inversión extranjera en Canarias entre 1850-1936' de los profesores Fernando Carnero Lorenzo y Juan Sebastián Nuez Yánez, ambos de la Universidad de La Laguna.

A juicio de los catedráticos de Historia Económica y de Economía, respectivamente, Antonio Macías y José Luis Rivero, ambos de la Universidad de La Laguna, pandemias económicas como la actual "no llega del exterior como ave de mal agüero que se asienta en nuestro suelo para esquilmar su fruto hasta el hartazgo; por el contrario, el término crisis es propio de los sistemas sociales que han construido los insulares desde hace dos milenios".

Para Macías y Rivero, en un texto firmado como 'El concepto de la crisis económica en la historia de Canarias', "sin innovación y contacto foráneo la sociedad insular está condenada a la muerte". "Como ocurre en toda economía abierta, la insular sufrió shocks externos que interiorizó con suma rapidez, pues las actividades en las que se ha especializado, vinculadas todas al mercado internacional, han sido muy intensivas en trabajo. El descenso de la demanda foránea agrava de inmediato el nivel de desempleo en las economías de producción y de servicios".

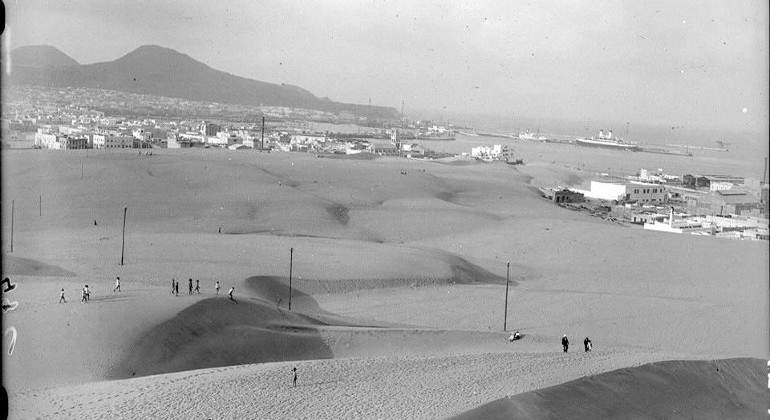

Y es que entre 1789 y 1814, con motivo de las guerras europeas, Canarias cesó sus exportaciones de vino de forma rentable y se especializó en otros productos como la barrilla para atender al mercado norteamericano. Los puertos canarios volvieron a liderar el mercado atlántico pero esto duró poco porque a partir de 1850 Canarias vivió la peor crisis de su historia. Las exportaciones de vino y barrilla se hundieron y surge una diáspora producto de la miseria cuando los puertos se despoblaron.

Esto implicó que los canarios perdieron el régimen excepcional tributario del que habían gozado durante más de tres siglos. "La flota extranjera dejó de frecuentar los puertos insulares, castigando con ello la negociación de fletes de la economía agroexportadora y reduciendo al mínimo las ganancias de intermediación de nuestra economía de servicios marítimos", apuntan Macías y Ceballos como origen. "Y esto ocurrió precisamente cuando nuestro tradicional país de intercambio, Inglaterra, necesitaba la apertura de los puertos insulares con el fin de abastecer de víveres y agua a los bajeles involucrados en la construcción de su Imperio", señalan Macías y Rivero.

Entre 1850 y 1936 hubo mejora con los puertos francos pero la economía de Canarias se murió con la Guerra Civil. La segunda gran crisis de Canarias surge entre 1936 y 1959 cuando se suprimió el legado librecambista isleño. Franco busca que Canarias solamente exporte plátanos, papas y tomates con "cosechas se obtenían agregando más trabajo, tierra y agua al proceso productivo, y controló con mano de hierro los salarios, mientras sus esfuerzos por garantizar el abastecimiento del mercado interior se vieron contestados por una inflación sin precedentes y por el mercado negro. La consecuencia inmediata no pudo ser otra: una brutal caída de los salarios reales y en un escenario laboral sin mercado debido a la fuerte represión social y política". Un 25% de los jóvenes emigró de Canarias.

¿En todos estos procesos que hizo la clase empresarial? Macías y Rivero responden de forma clara: "esa clase se acomodó a las nuevas circunstancias, esto es, sustituyó su legado librecambista por el proteccionismo, mientras que aquellas que se atrevieron a solicitar al dictador el retorno de la herencia de sus mayores quedaron en el más absoluto de los silencios".