En la primera parte de esta serie de artículos vimos que la arquitectura había formado parte del mundo del cómic, bien como decorado, bien como edificios más o menos corporativos donde los personajes vivían, entrenaban o departían las estrategias con las que combatir a sus enemigos.

Sin embargo, siendo la arquitectura una disciplina cuya base inicial siempre es gráfica, tiene sentido que las relaciones con el tebeo, cuya expresión es exclusivamente gráfica, hayan profundizado en estos más o menos cien años que tiene el noveno arte. Es decir, que si los edificios siempre nacen en estado de dibujo (planos, secciones, alzados, perspectivas), es lógico que acaben siendo protagonistas de la narrativa dibujada, incluso más que los propios personajes.

Gotham City en un dibujo de Anton Furst para el filme "Batman" de Tim Burton. Imagen: Warner Bros/DC.

Nuevamente, el ejemplo más conocido lo encontramos en Batman, especialmente en la ciudad donde vive. Desde casi sus inicios como publicación, Gotham es un verdadero protagonista de las aventuras del hombre murciélago y, normalmente, es presentada como un ser oscuro y opresivo, caldo de cultivo y creador de facto de la galería de tarados que la pueblan.

Empezando por el propio Batman. De alguna manera, el ambiente emocional de la ciudad es consecuencia de su propia condición arquitectónica y urbanística. Así, las imágenes de Gotham suelen pintarla como una urbe anclada en un tiempo difuso, donde conviven la arquitectura gótica (nunca mejor dicho) y el expresionismo europeo del primer cuarto del siglo XX.

Siguiendo con el mismo personaje y con un posicionamiento similar, el guionista Grant Morrison y el dibujante Dave McKean publicaron en 1989 una de las obras mayores del cómic norteamericano: "Arkham Asylum". La narración se desarrolla íntegramente en el edificio que da nombre al volumen; ese Asilo de Arkham para criminales dementes donde están encerrados la mayoría de los enemigos de Batman.

Lo relevante respecto al tema que nos ocupa es que el asilo no es un entorno, sino que es poco menos que el detonador de los acontecimientos. Un edificio neogótico que, desde su propio proyecto y construcción, no está concebido como simple obra arquitectónica sino que sus espacios obedecen a un objetivo perverso: volver loco a cualquiera que lo habite, incluyendo sus propios ideadores.

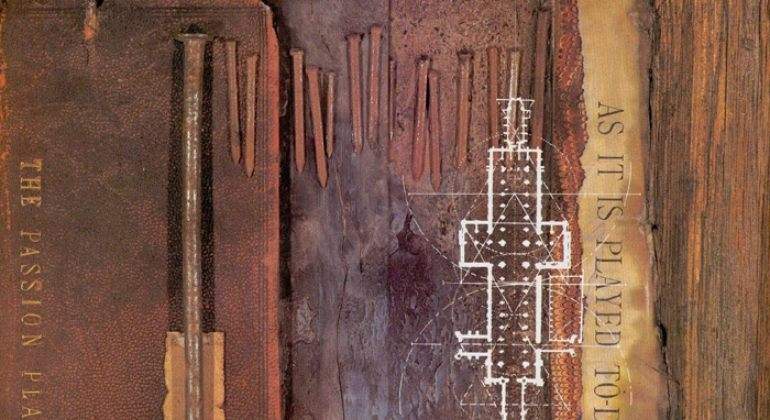

El plano del Asilo de Arkham como protagonista del cómic. Imagen: DC.

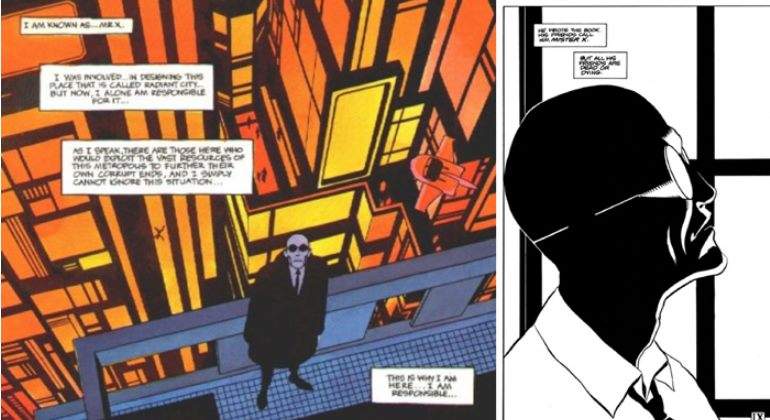

Un ejemplo más culto de esta postura aparece en la obra "Mister X", editada entre 1983 y 1990 por el sello canadiense Vortex. Los protagonistas del cómic eran dos; el epónimo Mister X, de profesión arquitecto y urbanista, y su creación magna: la Radiant City donde se desarrollaban sus desventuras.

El nombre de la ciudad no es una elección arbitraria, antes bien referencia de manera directa a la Ville Radieuse, el proyecto urbanístico que Le Corbusier desarrolló durante casi toda su vida, si bien con resultados bastante dispares. De hecho, la propia imagen de Mister X recuerda poderosamente a la del gran arquitecto suizo y la Radiant City bebe sin complejos de la arquitectura racionalista del Movimiento Moderno.

Paradójicamente (o no), los postulados del urbanismo moderno abogaban por ciudades más luminosas y más humanas y, sin embargo, la creación de Mister X acaba deviniendo en un lugar que induce a la locura de sus habitantes.

La Radiant City de Mister X y la "corbuseriana" silueta del personaje. Imagen: Vortex Comics.

Claro que puestos a ser cultos, y también a dar una vuelta de tuerca, la palma se la lleva el ya mencionado Grant Morrison con su trabajo en la Patrulla Condenada. En "El cuadro que se comió París", el guionista escocés plantea una serie de realidades paralelas modeladas según distintos periodos de la historia del arte y la arquitectura.

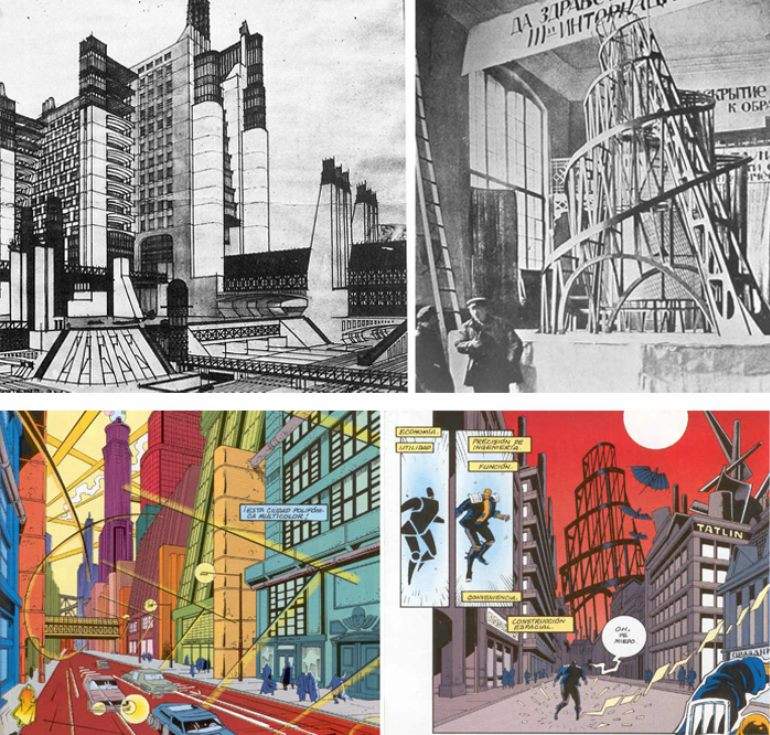

¿Y cómo plasma el dibujante Richard Case estos mundos alternativos? Pues precisamente con lo que conforma físicamente el mundo; esto es, el urbanismo y la arquitectura. De esta manera, los personajes caminan por diferentes versiones de París, como la diseñada según el manifiesto futurista del arquitecto italiano Antonio Sant'Elia, o la constructivista rusa, donde la Torre Eiffel se ha convertido en la soviética Torre de Tatlin.

Arriba: Estudio para la Città Nuova de Antonio Sant'Elia y maqueta de la Torre de Tatlin (DP). Abajo: La Patrulla Condenada, nº 2. Imagen: DC.

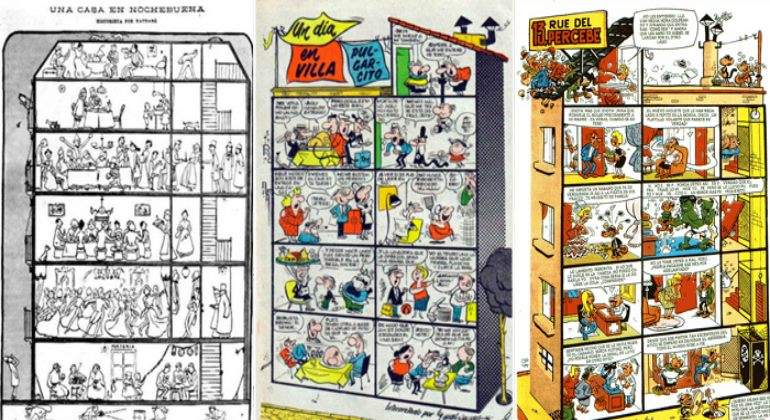

Con todo, la yuxtaposición más intensa entre la propia naturaleza del cómic y la arquitectura no aparece en obras serias y sesudas ni en exploraciones intelectuales, al menos no a priori. La fusión última entre tebeo y edificio no es ni más ni menos que "13, Rue del Percebe". La identificación parece evidente: si el tebeo necesita de las viñetas para desarrollar su narrativa, esas viñetas podrían ser perfectamente los espacios de un edificio.

Así, el cómic que Francisco Ibáñez comienza a publicar en 1961 supone la culminación de otros ejemplos que investigaban el concepto, como los de Joaquim Xaudaró o Manuel Vázquez. En "13, Rue del Percebe", la página se convierte en una obra de arquitectura y los personajes son a la vez protagonistas del tebeo y habitantes de la sección transversal de un edificio, con sus tabiques, sus muros, sus ventanas y su tejado.

"Una casa en Nochebuena" de Xaudaró, "Un día en Villa Pulgarcito" de Vázquez y "13, Rue del Percebe" de Ibáñez.