Castilla y León se convierte en la primera Comunidad en poner en marcha un Plan de Impulso a la Bioeconomía Agroalimentaria, una iniciativa que prevé una inversión de 5 millones de euros anuales para fomentar líneas de investigación que permitan incrementar la producción del sector primario y agroalimentario, y hacerlo utilizando de una manera más sostenible los recursos naturales, minimizando la generación de residuos y emisiones gracias a la innovación tecnológica.

Con este modelo, la Consejería de Agricultura y Ganadería estima que podría alcanzarse un volumen de negocio en el sector de 774 millones de euros adicionales al año, así como crear 10.000 empleos hasta el próximo año 2030, el 80% de ellos en el entorno rural de la Comunidad, unas estimaciones que se obtienen a partir de un simulador europeo, teniendo en cuenta que Castilla y León aporta a la industria agroalimentaria española un 10% de la cifra de negocio, así como un 12% de la producción final agraria.

Para la consejera de Agricultura y Ganadería de Castilla y León, Milagros Marcos, la bioeconomía se ha convertido "en una necesidad" pero, al mismo tiempo, es "una oportunidad" para el futuro de la alimentación y la agricultura de Castilla y León. "Se trata de producir más, contaminar menos innovando y aprovechando lo que ahora no se deshecha". Ante un cambio climático que está condicionando la forma de producir, unos consumidores cada vez más exigentes que quieren adquirir productos más sostenibles y saludables, y una Unión Europea más estricta en las políticas respetuosas con el medio ambiente, este nuevo plan tiene como objetivos un mayor aprovechamiento del potencial endógeno, haciendo más rentables las explotaciones agrícolas y ganaderas, así como las industrias conexas mediante una producción sostenible y competitiva; la valorización de los subproductos y residuos de la producción agrícola o ganadera y su industria, reincorporándolos a la cadena de valor agroalimentaria y sustituyendo el sistema lineal, basado en el esquema de extracción, producción y deshecho, por una economía circular en la que se use la menor cantidad posible de recursos, donde las materias primas puedan mantener su valor durante el mayor tiempo posible, y los subproductos y residuos generados puedan ser, o bien transformados para poder ser usados nuevamente como productos o para obtención de energía, o bien procesados para recuperar materias primas, alcanzando el residuo cero.

El plan consta de dos fases. La primera de ellas, que ya está en marcha desde 2016, se ve reforzada ahora con este plan que ha sido posible después de que la Consejería llevara a cabo contactos con más de 150 empresas y agentes del sector agrario, ganadero y la industria, además de trabajar con 40 institutos de investigación, centros tecnológicos y universidades; y establecer una relación coordinada con toda la cadena de valor. Además, a través del Mapa de Investigación e Innovación Alimentaria, que constituye la primera fase de este proyecto, se han alcanzado 168 actuaciones de investigación e innovación adaptadas a las necesidades reales del sector.

Para Milagros Marcos, se trata de una estrategia "muy importante" en la que Castilla y León quiere trabajar, porque resaltó que se tiene "posibilidad y capacidad de trabajar juntos". A su juicio, es importante comprobar la trascendencia de aprovechar la "oportunidad" de la bioeconomía para Castilla y León con el fin de "mejorar las condiciones de vida a partir de nuevas oportunidades de negocio" de una manera "competitiva y rentable", dijo.

Cinco líneas de investigación

El Plan de Impulso a la Bioeconomía Agroalimentaria establece cinco líneas de actuación a través de 42 programas para lograr los objetivos. La primera es la adaptación de la producción agrícola y ganadera al cambio climático, que cuenta con una decena de programas destinados al desarrollo de genética para adaptación de cultivos y la obtención de nuevas variedades y de alta calidad para abastecer a la industria transformadora -incremento de producción en determinados cereales un 5 o un 20 por ciento en la productividad de girasol, desarrollo de nuevos cultivos emergentes de regadío como el amaranto, el trigo sarraceno, el teff, la espelta…-, y al incremento de la eficiencia en la producción ganadera -aumento de la fertilidad en el vacuno de carne con un incremento del 20 por ciento en la producción anual de terneros o leguminosas autóctonas como fuente de proteína alternativa en los piensos compuestos animales-.

Una segunda línea se centra en la valorización de residuos y subproductos que, con 12 programas, persigue el incremento de rentabilidad -en la producción de alimentos de hasta un 15 por ciento con la misma materia prima o la valorización del salvado de trigo y avena por sus compuestos antioxidantes- y el desarrollo de productos de valor añadido a partir de restos agroalimentarios y residuos -utilización de subproductos de la industria azucarera para la obtención de probiótico para el ganado, uso de puntas de cecina o recortes desarrollando snacks y harinas o la obtención de biofertilizante nitrogenado a partir de purines porcinos y granjas avícolas con una importante reducción de las emisiones a la atmósfera-.

La tercera línea tiene como objetivo la producción sostenible de bioproductos y bioenegía y dispone de siete programas dedicados a la recuperación de productos bioactivos de alto valor; a la obtención de conservantes naturales para aumentar la vida útil de alimentos y, por tanto, facilitar su exportación; y la obtención de energía limpia y energías alternativas en el riego. La cuarta pretende un uso eficiente y sostenible del agua, y a través de cuatro programas busca modernizar los regadíos reduciendo costes, emisiones y contaminación difusa, y gestionando las necesidades de los cultivos en cada zona.

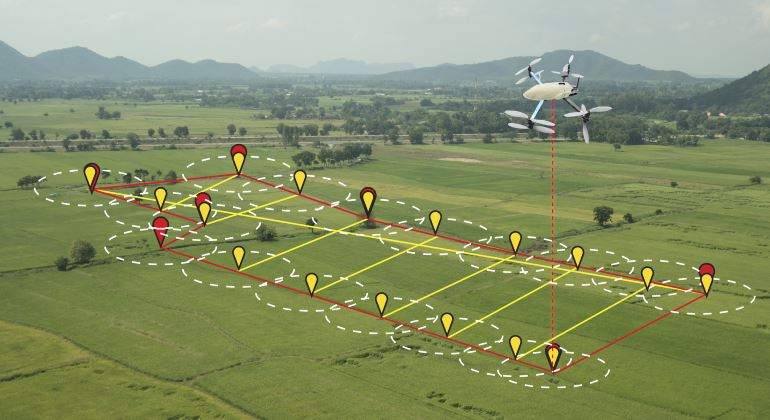

Y la quinta línea se centra en la sostenibilidad ambiental, a través de las tecnologías de la información y la industria 4.0 y tiene como fin alcanzar una agricultura de precisión, aplicar imágenes multiespectrales en la producción agrícola para ajustar insumos y medios utilizados, automatizar granjas y monitorizar las instalaciones para controlar el consumo energético.

Pese a ser una tendencia de futuro, el sector primario está haciendo ya sus pinitos en la economía circular. Un buen ejemplo son los socios de la Comunidad de Regantes Canal del Pisuerga, cuya experiencia se conoció durante la jornada.

Esta Comunidad de regantes fue una de las primeras en constituirse en nuestro país. Desde entonces ese carácter innovador se ha convertido en santo y seña para afrontar los retos a los que se enfrentan sus socios. En 2017 crearon una aplicación para poder afrontar la terrible sequía que azotó al campo. "Fue un instrumento tremendamente útil para afrontar una situación en la que los recursos eran infinitamente pequeños", explicó el técnico José María Medina. Ahora trabajan, junto a la Consejería de Agricultura, en un proyecto para reducir la dependencia energética, su "gran caballo de batalla".

La iniciativa consiste en la creación de balsas elevadas a las que se bombea el agua utilizando energías alternativas como la fotovoltaica. Esto permitirá aumentar las horas de riego durante el día, lo que no solo se traduce en una menor factura energética, sino que comporta una mayor calidad de vida de los agricultores y una mayor capacidad de regulación al evitarse las horas punta. "Tratamos de cerrar el círculo", enfatizó Medina, quien advierte, no obstante, que "los agricultores también deben tener los elementos necesarios para poder amortizar esas inversiones" para poder dar respuesta a los retos que se plantea el sector.

Paja como energía

Otro de los ejemplos economía circular es el caso de la cooperativa palentina Agropal, única compañía en España que utiliza la paja como fuente de energía. La iniciativa surgió con un doble objetivo: reducir la factura energética y solucionar "un problema crítico a los agricultores" para dar salida a los residuos que se producen en la cosecha del cereal. Sin ganadería que los consumiera, ni posibilidad de quemarla o que se degradase en el suelo, decidieron aprovechar los deshidratadores de alfalfa para hacer pellets de paja.

Tuvieron que realizar nuevos desarrollos para que las calderas de biocombustibles existentes pudiesen quemar también este subproducto. Hoy aportan unos ahorros de entre el 40 y el 50 por ciento de ahorro respecto a los combustibles fósiles. Las dos que tienen sirven para generar el aire caliente para la deshidratación de la alfalfa y para generar el vapor de agua necesario para la fábrica de producción de quesos, según explicó su gerente César Reales.

El directivo destacó la gran capacidad en este terreno que ofrece Castilla y León, una de los grandes productores de cereales, para su utilización por parte de la industria.

Bioplásticos de la remolacha

La historia de la cooperativa azucarera Acor está íntimamente ligada a la búsqueda de alternativas para sus socios que reduzcan su dependencia del cultivo de la remolacha, según dejó patente su director general, José María Zarandieta, durante la mesa redonda que se celebró en la jornada de presentación del Plan.

La cooperativa introdujo el cultivo de la colza en Castilla y León cuando decidió montar una planta de biodiésel, luego reconvertida para la producción de aceites.

Junto a la investigación para la reducción de sustancias activas para reducir el consumo de fitosanitarios, la cooperativa que preside Carlos Rico desarrolla junto al Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (Itacyl) un proyecto de aprovechamiento para elaborar jugos azucarados. También aprovecha los residuos que genera la molturación de girasol y de soja para elaborar harinas con alta capacidad proteica.

Además de la planta fotovoltaica que instalaron hace años, este ejercicio ha entrado en funcionamiento un nuevo digestor de tratamientos de agua para duplicar la producción de biogás. Su último proyecto es aprovechar el sorgo azucarero para la producción de bioplásticos, "un reto muy ambicioso y muy prometedor", pero que constituye "la base del desarrollo y el mantenimiento de una industria competitiva".

Recuperar desechos

La bioeconomía se ha convertido también en un importante yacimiento de oportunidades para la industria alimentaria. El director general de Naturae, Juan Manuel Sanz, explicó que en la UE el 5 por ciento de los alimentos que se producen van a la basura. De ese porcentaje, la mitad se genera en el proceso industrial. "Eso son decenas de miles de toneladas", aseguró.

Convertir las materias primas que se desechan porque no tienen el calibre suficiente o por su mala apariencia -una zanahoria de dos brazos- en alimentos totalmente garantizados es el nicho de actividad de esta compañía, que el próximo mes abrirá en Castilla y León su segunda biofactoría.

La otra actividad a la que se dirige es a la producción de alimentos sin conservantes químicos. Hace tres años que empezaron a desarrollar alimentos totalmente naturales, los más vendidos en los 15 países en los que tienen mercado.

La nueva sensibilidad de los consumidores hacia la agroalimentación dirige también la estrategia de Calidad Pascual. Desde 2015 la compañía ha ido fijando objetivos medioambientales en su actuación. Reducción del 20 por ciento en el consumo del agua, de la energía y de las emisiones de CO2, aspecto este último que les llevará a sustituir todos sus vehículos comerciales con coches híbridos enchufables para "volver a ser la empresa europea con la flota más sostenible", explicó Joaquín Andrés, director de Compras Agro. La compañía ha ido reduciendo paulatinamente sus residuos. En 2013 estaba en 3,2 kilos por tonelada producida, este año el objetivo es cero.

Esa valorización de residuos les lleva a reutilizar los granos rotos de soja para alimentación animal o a colaborar con una empresa que intenta extraer colágeno de las cáscaras de huevo. "No nos dan valor económico, pero sí da valor a la sociedad", sostuvo Joaquín Andrés.