En un discurso ante el Parlamento el mes pasado, el primer ministro británico, David Cameron, planteó una pregunta retórica: "¿Hay un solo partido dominante en Europa que piense que la respuesta al problema de la deuda debe ser más gasto y más endeudamiento?"

Cameron trataba de vituperar a los partidos socialdemócratas de Europa, incidiendo en el hecho de que carecen de la facultad de aplicar el tipo de programa que les gustaría. Pero es falso que el keynesianismo haya huido de la escena en la actual crisis financiera europea. Todavía tiene en el Fondo Monetario Internacional (FMI) a uno de sus máximos exponentes.

Es cierto que en múltiples ocasiones en los últimos dos años ha obligado a Europa a emprender medidas de austeridad, pero lo ha hecho a cambio de conceder grandes sumas de dinero a los países en problemas y más forzado de lo que quisiera por sus socios del Banco Central Europeo (BCE) y la Comisión Europea.

"Ha hecho un montón de enemigos, pero también ha ayudado a evitar una catástrofe", apunta Jarad Vady de The New Republic.

El rol del FMI en las distintas crisis

Ahora bien, no siempre ha sido un abanderado del keynesianismo. Recuerda Joseph Stiglitz, Nobel de Economía, que el FMI, en su concepción original, fue creado para presionar a los países para que aplicaran políticas más expansivas de las que escogerían por sí solos.

En sus primeros años cumplió a rajatabla con su mandato. En la década de los cuarenta trabajó para mantener un alto nivel de empleo y de ingresos reales. Pero 40 años después la globalización financiera liberó a las economías ricas de la necesidad del dinero del FMI. Y el organismo se deslizó desde la flexibilidad keynesiana hacia la ortodoxia de la Escuela de Chicago. Fue la época en que las grandes crisis golpearon América Latina (década de 1980), México de nuevo en 1994-1995, los tigres asiáticos en 1997 y Rusia, Brasil, Argentina y Turquía en los siguientes cinco años.

Jacob Kirkegaard, investigador senior del Instituto Peterson, recuerda: "El FMI creció muy apegado a la idea de la austeridad presupuestaria. No importaba cuál fuera el problema", dice Kirkegaard, porque "el FMI siempre decía lo mismo: recortar el presupuesto".

El cambio de rumbo

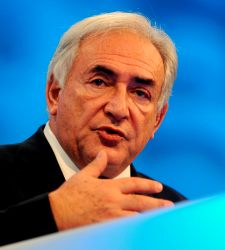

Pero dos eventos en los años más recientes hicieron volver al FMI a sus orígenes keynesianos: la crisis financiera de 2008 y la llegada de un director nuevo, Dominique Strauss-Kahn. Bajo el liderazgo de Strauss-Kahn, el FMI se convirtió en un baluarte contra el cuidado y la ortodoxia alemana. "Realmente cambió las cosas", apunta Jack Boorman, exasesor especial del director gerente del FMI desde 2003 a 2007.

Claro que, a ojos del Bundesbank, Strauss-Kahn era un socialista francés en quien no se podía confiar, explica Kinkegaard. Los ánimos se calentaron aún más cuando en febrero de 2010 el economista jefe del FMI, Olivier Blanchard, dijo que los bancos centrales podrían prevenir futuras crisis persiguiendo una tasa de inflación algo más elevada.

Mientras los líderes ortodoxos de Europa abogaron por la austeridad, el FMI luchó para que los países pusieran el pie en el pedal del keynesianismo. En abril de 2010, cuando se aprobó el primer rescate a Grecia, los economistas del Fondo presionaron para conceder al país heleno una ayuda más generosa de la que finalmente se aprobó, pero se encontraron con la resistencia de la Comisión Europea y el BCE.

Según Boorman, el rescate hubiera sido muy diferente si el FMI hubiera estado al mando. Los economistas del Fondo sólo pudieron advertir de que las hipótesis y las previsiones económicas de sus socios -BCE y UE- eran demasiado optimistas.

"Empíricamente se ha demostrado que tenía razón", apunta Kirkegaard. "Lo que dijo que ocurriría en Grecia, ha ocurrido". La austeridad ha hecho más difícil que el país heleno cumpla con los objetivos de déficit. Y eso ha impulsado la credibilidad del fondo.

Cuando llegó el momento de diseñar el rescate a Irlanda y posteriormente el de Portugal, el FMI dispuso de mayor librertad para fijar las condiciones del rescate.

El freno de Alemania y las limitaciones del FMI

Sin embargo, Alemania ha limitado en gran medida la influencia del FMI sobre los periféricos, en lugar de seguir su consejo sobre las cuestiones importantes para gestionar la crisis. El resultado han sido severas medidas de austeridad en todo el continente y una crisis que ha ido a peor. El gobierno británico está preparando planes de contingencia para algo que se creía impensable: la disolución del euro.

Tampoco hay que olvidar que el FMI tiene sus límites: no dispone del dinero suficiente para impedir una catástrofe de tal magnitud, aunque los líderes europeos han estado debatiendo los últimos días como incrementar los recursos del Fondo y hoy se ha conocido que el BCE podría prestarle hasta 200.000 millonespara dar crédito a España e Italia.

Pero si hay algo que la crisis europea ha demostrado es que el FMI ya no puede ser acusado de no tener las ideas correctas, apunta Jarad Vady en The New Republic.