España siempre ha sido un territorio rico en yacimientos históricos de todo tipo. Su privilegiado enclave geográfico, entre diferentes continentes, océanos y mares, facilitó que nuestro actual Estado fuera escenario de innumerables culturas, civilizaciones, imperios y reinos.

Un equipo de investigadores de distintas universidades españolas está desde hace unas semanas en disposición de demostrar que el Paleolítico Superior comenzó mil años antes de lo hasta ahora estipulado. Descubrieron en la Cueva Millán (Valle de Arlanza, Burgos) en torno a 2.500 piezas de hace decenas de miles de años que pueden explicar el tránsito del Paleolítico Medio al Superior. Incluso han acuñado una nueva tradición cultural que han denominado "Arlanziense".

Y hace unos años se descubrieron en Guareña (Badajoz, Extremadura) los restos de un altar en lo que fue un santuario tartésico. La construcción descansaba en un túmulo, y la labor de excavación reveló centenares de utensilios, collares, cajas de marfil y hasta un sarcófago esculpido. La cultura tartésica habitó durante 200 años en suroeste de la península ibérica, entre los siglos XII y V antes de Cristo.

Quizá por toda esta riqueza histórica se entiende que los alojamientos de Paradores no solo son lugares de descanso en paisajes de ensueño, sino también museos históricos, guardianes de reliquias, de secretos que al ser descubiertos han contribuido a conocer el pasado y a entender mejor el presente. Anillos sanadores, viejas sinagogas enterradas, fascinantes juegos medievales que permanecían ocultos... Son muchos los hallazgos que han quedado al descubierto en algunos de los edificios históricos que forman parte de Paradores. Y detrás de todos ellos hay historias fascinantes. Te las contamos.

Nueve obispos llegaron en el siglo X al actual Santo Estevo desde diferentes puntos de Europa huyendo de la invasión árabe. Todos llevaban consigo un anillo episcopal al que atribuían poderes sanadores. Los anillos fueron guardados como reliquias por la gente del lugar conforme los obispos morían, y alcanzaron tanta fama que peregrinos de todas partes acudían a su encuentro para aliviar sus dolencias.

En el siglo XVII se les pierde la pista. Hasta hoy. Hasta que la escritora María Oruña estrena una novela en 2020 cuya historia se ambienta en el monasterio y solo tres meses después de su publicación, fruto de unos trabajos de restauración de unas pinturas en los relicarios de la iglesia, aparecen los restos de los obispos y cuatro de los nueve anillos, además de un pergamino en el que se confirma el número de sortijas.

La leyenda se hizo así realidad, y su historia vive en este monasterio benedictino que alberga ahora al Parador de Santo Estevo. Justo en medio de la Ribeira Sacra, con vistas al cañón del río Sil, se emplaza este recinto que aún conserva vestigios de entonces, como su claustro más antiguo, "dos Bispos", construido en honor a la memoria de aquellos monjes que hoy son historia viva de este Parador.

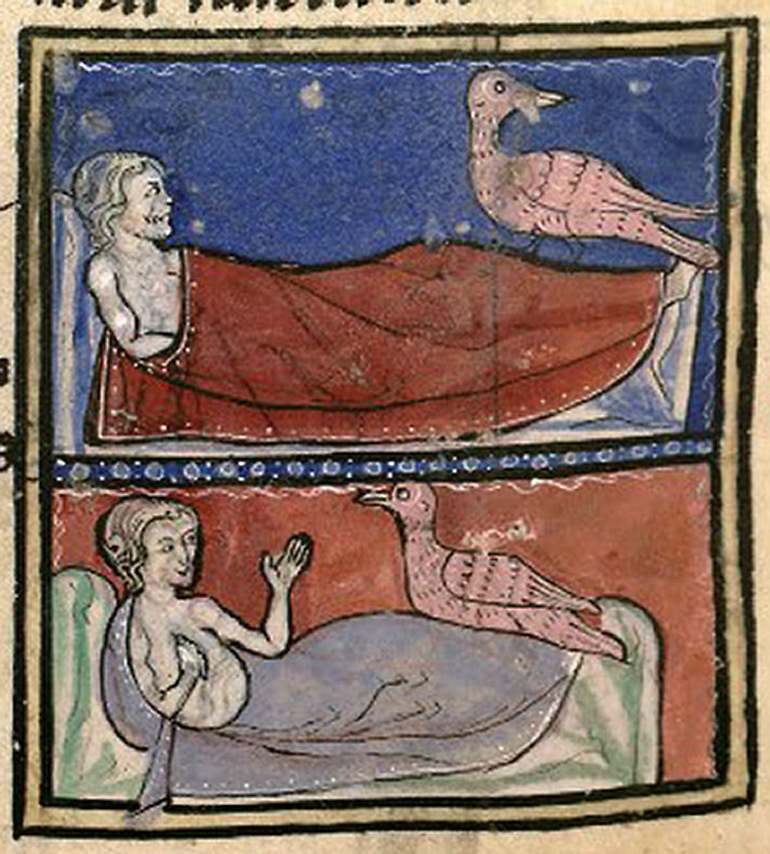

Durante el siglo VIII circulaba la leyenda de que existía un pájaro completamente blanco que podía curar "los ojos nublados" y predecir el destino del enfermo en función de si mantenía o no su mirada: su vida o su muerte. Llamado caradrio, apareció en muchos textos antiguos, incluso en el libro bíblico del Deuteronomio, pero solo se conocían dos representaciones físicas de su figura, en Alne (Reino Unido) y en Valdearados (Burgos).

Sin embargo, el investigador del románico Antonio García Francisco, mientras revisaba escenas en los capiteles y canecillos del monasterio benedictino de San Pedro de Villanueva, que hoy es el Parador de Cangas de Onís (Asturias), se encontró con la criatura en el triple ábside del monasterio cangués del siglo XII. En un de los hallazgos, el pájaro le negaba la mirada a un monje; en la otra, miraba al feliz enfermo. A orillas del Sella y frente a los Picos de Europa, el Parador alberga así la mitad de los poquísimos caradrios esculpidos en Europa conocidos hasta la fecha.

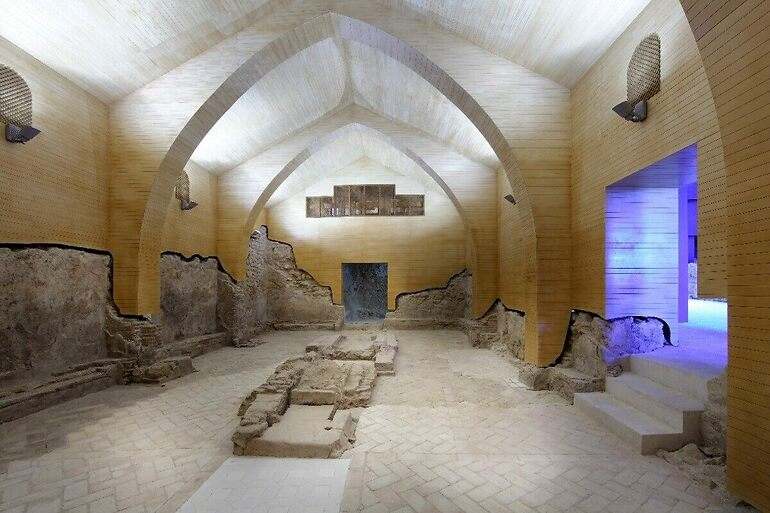

La gran sala de oración de una sinagoga surgió durante una excavación previa a la construcción del Parador de Lorca. El descubrimiento tenía sentido: el actual edificio se encuentra junto al emblemático castillo de la ciudad murciana que siglos atrás sirvió de frontera entre el mundo castellano y el musulmán. Dentro de la fortaleza vivieron durante más de dos siglos muchos judíos que se dedicaban a labores mercantiles y artesanales, a traducciones del árabe e incluso a rescatar a cautivos.

Junto a la antigua alcazaba, un aljibe islámico y parte de la muralla almohade, el templo del siglo XV que el Parador de Lorca destapó es hoy una de las grandes maravillas que los usuarios de su alojamiento pueden contemplar y disfrutar. De hecho, es la única sinagoga en España que conserva en su interior el hejal (la base del armario donde se guardaba la Torá) y el bimá (púlpito donde el rabino declamaba el libro sagrado). Y en ella, construida bajo tierra para no sobrepasar la altura de las iglesias, se encontraron 2.600 fragmentos de vidrio con los que se reconstruyeron las 27 lámparas originales que se encuentran en el Museo Arqueológico de Lorca.

El hallazgo de este Parador, que se integra a la perfección con los yacimientos históricos colindantes, ha permitido que Lorca pase a formar parte desde 2019 de la Red de Juderías de España "Caminos de Sefard", junto a otras ciudades como Toledo, Córdoba, Ávila, Girona, Besalú, Barcelona, Hervás, Cáceres, Segovia y Sevilla.

El monasterio de San Juan Bautista, el segundo más grande de España y conocido como "El Escorial asturiano", es hoy también el Parador de Corias. Su historia comenzó con la construcción, promovida por unos condes, de una primera iglesia románica consagrada a este santo, dada la abundancia acuífera de la zona. Sobre los restos de aquel templo fundacional se construyeron dos más. El último de ellos fue reformado por el arquitecto Ventura Rodríguez en el siglo XVIII y hoy funciona como Parador. Durante las obras de apertura del alojamiento salieron a la luz los cimientos de aquella iglesia primigenia, junto a una lápida fundacional con el escudo de aquellos condes con los que empezó todo: Piñolo Jiménez y Aldonza Muñoz.

Un descubrimiento demuestra que la arquitectura románica estuvo presente en Asturias mucho antes de lo que se creía. Y hoy permite a sus visitantes disfrutar de más de un milenio de historia viva en un entorno natural privilegiado con espectaculares vistas al río Narcea. Es el único Parador en el que los usuarios comparten espacio con los antiguos inquilinos: una comunidad de dominicos que gestiona la iglesia anexa.

El tradicional Hostal San Marcos es hoy el Parador de León, pero en su momento también hizo las veces de convento y de hospital durante el siglo XII, junto al Camino Jacobeo. Allá por 1175 pasó a formar parte de la Orden de Santiago, y desde entonces, sobre todo tras la reconstrucción impulsada por Fernando el Católico, las vivencias discurridas entre sus muros son incontables.

El Parador cerró en 2018 durante un par de años para una reforma integral en la que se actualizaron sus instalaciones y se dotó al alojamiento de un proyecto con más de 500 obras de arte. Las excavaciones descubrieron un muro del siglo XI, visible actualmente en la recepción del Parador, un sarcófago y el fragmento de una tapadera con un alquerque grabado: uno de los juegos medievales más populares, precursor de las damas.

Hallaron asimismo los restos de dos mujeres de entre 35 y 50 años que vivieron alrededor de los siglos XI y XII. Las mujeres yacían junto a una tumba de piedra caliza de las canteras de Boñar, y estaban orientadas de oeste a este, según marca la tradición cristiana, para mantener una posición ritual frente a la salida del sol.

Estos hallazgos son algunos de los tesoros que esconde este Parador, emplazado a orillas del Bernesga, que han salido a luz para acercarnos a un pasado fascinante.

Producido por EcoBrands