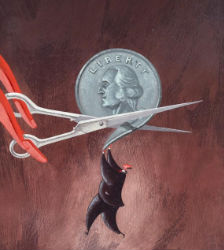

La crisis económica ha provocado un incremento de los impagos en todos los sectores y también en el ámbito de las relaciones entre empresas. La morosidad entre proveedores y negocios clientes se ha convertido en una de las grandes lacras para la recuperación económica, especialmente para pequeñas y medianas empresas, donde la necesidad de liquidez se convierte en elemento clave para la continuidad de la actividad económica. Prueba de ello es que, según el Consejo de Cámaras de Comercio, un 92 por ciento de las pymes ha sufrido un aplazamiento en los pagos durante el primer trimestre del año, con un retraso medio de unos 4,6 meses.

De ahí que se haya llevado a cabo un importante esfuerzo legislativo para adecuar el marco normativo, tanto nacional como europeo, a una realidad que es responsable del cierre de no pocos negocios, que no pueden hacer frente a su actividad diaria debido a los retrasos en el cobro de obligaciones ajenas.

El más reciente esfuerzo por reactivar el flujo de dinero viene de Europa, a través de la Directiva 2011/7/UE, del pasado 16 de febrero. Este nuevo texto modifica el anterior, vigente desde el año 2000, e incorpora algunas novedades que, sin embargo, podrían provocar cambios en nueva norma española, la Ley de Medidas de lucha contra la morosidad (Ley 15/2010), vigente desde el pasado 7 de julio de 2010. Y es que la Ley nacional se adapta a la directiva anterior, y no a la nueva.

Las novedades europeas

Entre las novedades europeas destaca un endurecimiento de los plazos de pago y se prevé, además, una ampliación de los supuestos en los que las cláusulas pueden calificarse como abusivas para el proveedor. Se incluyen también nuevos motivos de compensación en caso de incumplimiento del deudor.

Así, el texto sienta como base que los plazos de pago contractuales entre empresas no podrán exceder de 60 días naturales, aunque los Estados tienen como plazo para adoptar este límite hasta el 16 de marzo de 2013. No se niega, de todos modos, que puedan establecerse plazos más amplios en algunos casos, siempre que ello no resulte manifiestamente abusivo para el acreedor.

Se fija también una penalización mínima de 40 euros por cada factura impagada, cantidad a la que se tendrá derecho de forma automática, sin que sea necesario que el acreedor envíe ningún tipo de recordatorio de la deuda. Sin embargo, cada Estado tendrá libertad para incrementar esa suma si lo considera conveniente, basándose en criterios como el aumento de la tasa de inflación o los costes de cobro de la cantidad debida. Por ejemplo, los pagos a abogados o a empresas de recobro.

Se trata, al fin y al cabo, de una medida disuasoria que parte de la base de que, al generarse un derecho a reclamar por la simple existencia del impago, se puede frenar la tendencia a la morosidad de que adolecen muchas economías comunitarias, como es el caso de la española. Y es que, en muchos casos , el castigo por incurrir en un retraso no es lo bastante duro como para provocar un cambio de actitud, convirtiéndose en rutina el incumplimiento contractual.

En este sentido, cobrar intereses al deudor tendrá que dejar de considerarse una práctica abusiva, lo que implicará ciertos cambios en algunas legislaciones. Así, en sentido totalmente opuesto, la nueva norma protege el derecho a cobrar intereses de demora y fija que la exclusión del derecho a cobrarlos se considerará en todo caso, una práctica abusiva. Lo mismo se aplicará a los costes de cobro.

La solución española

La Ley de Medidas de lucha contra la morosidad, que ya cumple un año de vigencia, ha sido otro de los hitos legales fruto de la crisis. La norma, cuya redacción establece ciertos plazos de adaptación que se extienden también hasta 2013, acoge la directiva anterior -la del año 2000-, por lo que es posible que el texto tenga que sufrir alguna modificación.

En este sentido, y a pesar de que se introducen medidas muy en la línea de las aprobadas en Europa, hay choques en materias como los plazos máximos de impago. Así, la Ley establece un límite máximo de 60 días para los pagos de empresas a sus proveedores y, además, crea uno específico para la Administración Pública, que se verá limitada a, como máximo, 30 días.

Se modifica, además -y ésta ha sido una cuestión controvertida- el momento en que empieza a computar el periodo de pago, que será, para el sector privado, la fecha de entrega del bien o de la prestación del servicio, y para el sector público, la expedición de las certificaciones de obra o los documentos que acrediten la realización del contrato -para las deudas contraídas por el sector público, y en caso de duda, se aplica también la regla de la fecha de entrega del bien-.

Son criterios cerrados que suponen una novedad teniendo en cuenta el régimen anterior, que establecía que el momento de inicio del cómputo era fruto del libre pacto entre las partes, coincidiendo, normalmente, con la fecha en que se recibía la factura.

Pero la gran novedad de la Ley reside en la prohibición de pactos entre los contratantes por los que se establezcan plazos de pago superiores a los establecidos legalmente. Una previsión que rompe con la norma anterior (Ley 3/2004), que dejaba libertad de pacto entre los operadores económicos, y también con la nueva Directiva. Europa establece que, para operaciones comerciales, si no hay pacto expreso, el plazo es de 30 días, y si hay pacto -posibilidad que la ley española niega-, 60 días o más, ello siempre que no sea manifiestamente injusto o abusivo. Algo similar ocurre con las operaciones del sector público, para las que se fija en Europa un plazo de 30 días por defecto, y nunca más de 60 días si hay justificación, salvo en el sector sanitario, en que excepcionalmente se podrá ir más allá de 60 días. En España, el límite se queda en 30.