La crisis económica, de la que parece que estamos emergiendo, ha dejado secuelas evidentes, algunas macroeconómicas de gran aparatosidad, otras microeconómicas y de más difícil detección, aunque más lesivas para sus víctimas.

Según un trabajo del periodista Carlos Sánchez que maneja información del INE (datos de contabilidad regional), el PIB ha caído en España entre 2008 y 2012 un 1,42% -la renta per capita promedio ha bajado de 23.858 ? a 22.291-, pero no de manera uniforme: Murcia o la Comunidad Valenciana han retrocedido más de un 2%, en tanto Navarra, Castilla-León, Madrid o País Vasco lo han hecho en menos de un 1%.

En general, y en términos de renta per capita, la brecha entre regiones ricas y pobres se ha ensanchado. Así por ejemplo, si en 2008 la renta de un habitante del País Vasco era un 89% más alta que la de un ciudadano de Extremadura (30.947 euros frente a 16.327), en 2012 -último año con datos cerrados- esa distancia se ha ensanchado hasta el 98%. Aparentemente, seguimos siendo sin embargo un país opulento, que ha progresado mucho en las últimas décadas: en 1995, la renta per capita española era de 11.354, la mitad de la actual.

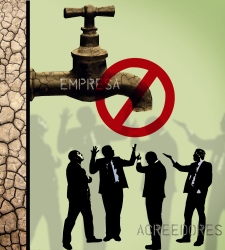

Podría parecer que la crisis nos ha impedido seguir creciendo durante unos años, pero no ha deteriorado en exceso el bienestar general ya preexistente. Impresión engañosa porque el efecto más perturbador de la crisis ha sido un incremento brutal de la desigualdad, y no sólo en España: en toda la Unión Europea, pero sobre todo en los países que han sido rescatados.

Un informe redactado por el europarlamentario español Alejandro Cercas sobre los efectos sociales de los programas de ayuda a Grecia, Irlanda, Portugal y Chipre, que será llevado al pleno del Parlamento Europeo en marzo, pasa revista a los efectos de tales políticas sobre el empleo, la pobreza, el abandono escolar prematuro y el diálogo social, y concluye: "En tres años se ha triplicado el desempleo, se han destruido millones de puestos de trabajo y se han superado los registros históricos de pobreza. Se ha aprovechado la crisis para destruir el modelo social nacional". España no está incluida en este análisis, pero las conclusiones pueden hacerse extensivas a nuestro país.

Datos estremecedores

Un indicador expresivo de la desigualdad interna de los distintos países es la proporción de renta que el 20% más rico tiene en relación al 20% más pobre. En España, este cociente ha pasado del 5,5 en 2007 al 7,2 en 2012.

Pero hay muchos más datos objetivos estremecedores: hay seis millones de parados según la EPA; según Cáritas, el 6,4% de las personas está en situación de pobreza severa -unos 3 millones-; esta pobreza afecta además al 26% de los menores de 16 años -un 3,1% más que en 2007-; 1,8 millones de familias han de sobrevivir sin ingreso alguno y 900.000 personas como mínimo se hallan sin cartilla sanitaria. Todo ello sin contar con la caída de los salarios -la UGT la ha cuantificado en el 23,4% entre 2009 y 2012, un porcentaje exagerado, pero indicador de una tendencia clara- y la brutal precarización de la contratación laboral, que han introducido elementos de incertidumbre en la vida de los trabajadores.

Esto es un empeoramiento indudable del bienestar. Intencionadamente o no, lo cierto es que la crisis ha incidido negativamente tanto en la equidad cuando en el elemento de seguridad.

Legítimamente, el trabajador asalariado buscaba un empleo seguro, es decir, al amparo de despidos arbitrarios, que le permitiera elaborar un proyecto de vida que incluyese su realización familiar, la adquisición o el alquiler de una vivienda, etc. Pues bien: las sucesivas reformas laborales han arrasado la posibilidad de cualquier certeza, así el trabajo es ya una mercancía sujeta a los vaivenes de la coyuntura. El argumento de la flexibilidad laboral ha destruido la estabilidad, cuando se debería haber alcanzado un equilibrio razonable.

De hecho, el neoliberalismo más extremado se ha impuesto sin reservas al amparo de la crisis, con el pretexto de que de otro modo no era posible salir del atolladero. La adversidad ha tenido duras consecuencias ideológicas, que habrá sin duda que revisar cuando haya pasado lo peor. No tendría sentido que, llegada la bonanza, los ciudadanos hubieran de mantener su renuncia a las grandes conquistas sociales, fruto de una lucha secular.

Antonio Papell. Periodista.