En junio, el Instituto Nacional de Estadística hizo públicos los datos provisionales, referidos a 2012 (algún día podrá evaluarse cuál es la fortuna de todos estos datos "provisionales", basados en el adelantamiento de las estimaciones correspondientes a los últimos meses del año) del Movimiento Natural de la Población e Indicadores Demográficos Básicos. Los datos recogían una disminución de la esperanza de vida del conjunto de la población, y en términos algo más intensos de los mayores de 65 años, y han sido interpretados como una demostración empírica de que la reducción del gasto social iba a traducirse en una pérdida de indicadores de calidad de vida y de desarrollo social.

La disminución de la accesibilidad a los servicios sanitarios, tanto en términos territoriales (pequeñas localidades del medio rural) o sociales (inmigrantes sin consolidación legal, personas sometidas a privación, pobreza o riesgo de exclusión social) va a traducirse a medio plazo en problemas de igualdad social y de disminución de los indicadores de salud, como ya se ha comprobado en el Este de Europa en el periodo de transición del comunismo al capitalismo, en el que se ha deteriorado mucho la calidad de algunos servicios públicos.

Pero en España sería muy sorprendente que en solo un año descubriéramos síntomas globales -no personales- de este empeoramiento, y por otro lado los mayores de 65 años no son precisamente el grupo social más afectado por la privación y la exclusión. No es pues ésta la interpretación con mayor capacidad explicativa. Aunque la nota de prensa y la documentación aneja insisten en que el empeoramiento de los datos de mortalidad se produce por un incremento de las defunciones en los meses de febrero y marzo, esta causa de la ligera reducción de la esperanza de vida parece plausible, pero a su vez no se aclara suficientemente por qué razones está producida.

Bajas por defunción

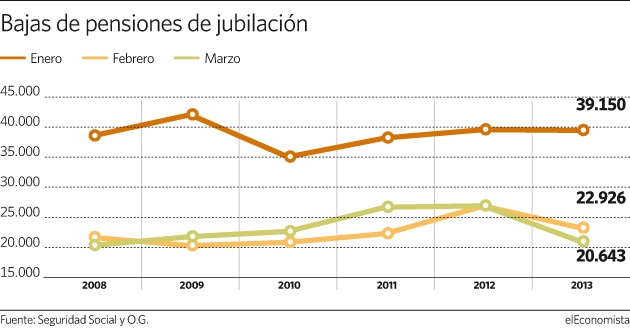

Para explicar con detalle lo que ha pasado, vean los lectores la tabla superior, que facilita los datos de bajas de pensión de jubilación los tres primeros meses de los últimos años. Todas las bajas no se originan en defunciones, ya que las jubilaciones parciales con contrato de relevo causan baja y generan un alta como pensiones ordinarias al llegar a los 65 años en la inmensa mayor parte de los casos, pero la serie no se ve afectada en la definición de su tendencia por datos (los jubilados parciales cuatro años antes) que repartidos entre meses no la desvirtúan. Se ofrecen los datos de jubilación porque en otras pensiones la edad es menos homogénea (viudedad), la baja se produce por otras causas (orfandad, al llegar a la edad límite, incapacidad, al llegar a los 65 años) o son escasamente representativas (favor de familiares).

¿Qué reflejan estos datos? A riesgo de equivocarme, menos que otros, desde luego, creo que indican en los mayores de 65 años el impacto de la epidemia de gripe A, que arrastró a la gripe convencional, fue notablemente inferior al de esta y se produjo esencialmente sobre otros grupos de riesgo. Como consecuencia de la pandemia, en el año 2010 la esperanza de vida (el indicador) de los mayores de 65 años de ambos sexos creció de 20,2 años a 20,6, básicamente lo mismo que ha crecido en periodos que van desde los cuatro a los ocho años en los últimos 25. Y ahora vivimos el rebote de esta situación.

Si se hubiera calculado el factor de sostenibilidad con los datos de 2010, se hubieran reducido las pensiones simplemente un 2 por ciento por efectos de la gripe A, aunque la mortalidad derivada de la gripe convencional simplemente se retrasara dos años o tres. El incremento de la esperanza de vida consecuencia de este fenómeno se atenuará en los próximos registros, con mayor velocidad si publicamos datos "provisionales" y con mayor lentitud si nos atenemos a los definitivos. Pero en todo caso, la gran ventaja del sistema de reparto, su posibilidad de trabajar compensando unos datos y otros cuando reflejan situaciones sociales contradictorias, se evapora cuando se aplican a situaciones personales criterios en periodos tan reducidos de tiempo.

¿Por qué razón a dos cotizantes que han realizado el mismo esfuerzo contributivo, vamos a darles tan diferente trato si uno se jubila en 2011 y otro en 2010? Porque además, y ésta es la paradoja, las limitaciones del indicador llevadas a estos extremos no garantizan que un grupo tenga mayor esperanza de vida que otro.

Octavio Granados, secretario de Estado de la Seguridad Social (2004-2011)