Pocas veces un auto judicial fue tan expresivo como el que ha dictado el juez de vigilancia penitenciaria para dejar en libertad al repugnante etarra Iosu Uribetxeberria Bolinaga, el secuestrador de José Antonio Ortega Lara y de Julio Iglesias Zamora, el asesino de tres guardias civiles, por un criterio humanitario, en contra del informe del fiscal.

En efecto, José Luis de Castro, el juez en cuestión, argumenta de este modo: "Procede acceder a la libertad condicional propuesta resaltando que frente a quien no ha respetado ni expresado ningún tipo de consideración, de humanidad, de piedad frente a las personas asesinadas, secuestradas, a sus familias y a sus seres queridos, el Estado de Derecho, en virtud de la estricta legalidad vigente, sienta la línea divisoria que marca la asimetría moral entre quienes viven en conformidad con las reglas del Derecho y quienes no respetan la misma".

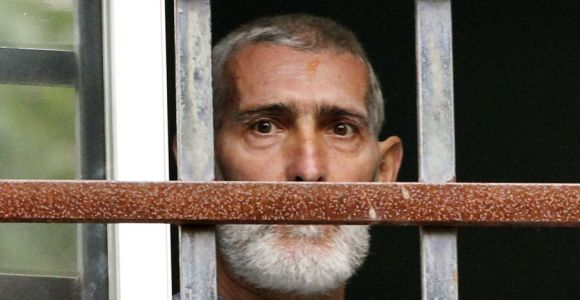

El sujeto que se beneficiará de la medida está enfermo de cáncer, su dolencia es terminal y, según el juez, le quedan menos de nueve meses de vida, y, por supuesto, no se ha arrepentido de sus crímenes ni ha dado muestras de compasión alguna hacia sus víctimas.

En tales condiciones, la legislación vigente, y en concreto el Reglamento Penitenciario de 1996 que se ha aplicado continuadamente desde entonces, dispone la libertad del condenado para que pueda morir entre los suyos y en su propia casa. Y así se ha hecho una vez más, pese a la muy explicable campaña de las víctimas del terrorismo y de muchas voces de distintas procedencias que lamentan la generosidad del Estado frente a un personaje siniestro.

Una prueba de fuego para las víctimas

Hay que decir con claridad que resulta perfectamente legítima y comprensible la indignación de las víctimas ante este gesto. Pero hay que decirles también, con la misma sencillez, que en hechos como éste se pone a prueba la grandeza del sacrificio que realizaron las víctimas del terrorismo. Porque la acción de ETA ha sido doblemente odiosa: en primer lugar, por su significación intrínseca, por los crímenes que objetivamente ha cometido; y en segundo lugar, porque, primero, trató de impedir la construcción del régimen democrático, y, después, intentó derribarlo por la fuerza.

En otras palabras, en aquel enfrentamiento desigual, moralmente asimétrico como dice el juez, uno de los contendientes, el que actuaba en nombre del Estado, defendía los grandes valores democráticos, que son los que ahora se ponen en juego al auspiciar la libertad de este asesino enfermo. Y el otro, el que invocaba torpes argumentos identitarios, no tenía escrúpulos: asesinaba, torturaba, estragaba sin miramientos.

Hoy ya puede decirse que el Estado ha ganado esta batalla descomunal contra ETA. Pero no por ello ha de abdicar de sus principios. Al contrario. Es ahora cuando el Estado tiene que demostrar a todos y a sí mismo la grandeza de su posición, la causa noble por la que lucharon quienes dieron su vida o su integridad por defenderlo.

Por supuesto, estos criterios nítidos en abstracto se deforman cuando pasan por el tamiz partidario. Y para evitar cualquier tergiversación y por respeto a las víctimas, convendría que los políticos asistieran con respeto y en silencio al debate que mantienen las víctimas consigo mismas sobre este trance para ellas amargo: de un lado, es indignante comprobar que un sicario se beneficia del Estado de Derecho. Pero por otro, esto da realce al sacrificio que realizaron, lo carga de sentido, lo vuelve sencillamente excelso.