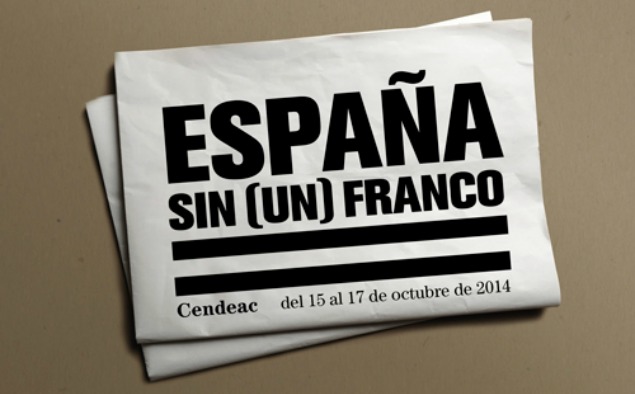

El CENDEAC, el Centro de Documentación y Estudios Avanzados de Arte Contemporáneo de Murcia, organiza "España sin (un) franco. I Congreso de pensadores nacidos después de 1975" los días 15, 16 y 17 de octubre. ¿El objetivo? Abrir un canal de pensamiento y de discusión pública que proporcione herramientas a la sociedad para seguir avanzando. Y todo desde la perspectiva de una generación que no participó en la construcción del orden político y social que alumbró la Transición, que ya no es capaz de obtener un respaldo mayoritario.

Dieciséis profesionales de diferentes campos e ideologías analizarán la relación de España con Europa, la Constitución de 1978, el Estado, las Comunidades Autónomas y la Ciudad desde la muerte de Franco hasta la actualidad.

El evento, que se podrá seguir por a través del canal YouTube del CENDEAC, supone el primer encuentro de estas características desde el final de la dictadura. elEconomista ha conversado en Murcia con Antonio Hidalgo y Javier Fuentes Feo, dos de los directores del Congreso junto a Ernesto Castro Córdoba.

"Me interesa el futuro porque es el sitio donde voy a pasar el resto de mi vida", decía Woody Allen.

El futuro es un multiplicador de inestabilidades, pero la incertidumbre que se acumula en él nunca es absoluta, sino relativa. Nuestras decisiones lo condicionan continuamente y reducen el marco de lo que será posible hacer el día de mañana. Por eso es tan importante tenerlo en cuenta a la hora de analizar nuestras acciones. Seguramente, esta fue una de las conquistas decisivas de la Ilustración: no sólo valorar el futuro como una dimensión fundamental del tiempo, sino hacerlo dependiente de la acción humana. Aunque, como se sabe, los dos siglos que nos separan de aquella época han obligado a modificar muchos de los elementos básicos de ese discurso.

Hoy, por ejemplo, carecemos de razones suficientes, tanto de orden cultural como histórico, como para hacer una lectura optimista del futuro y creer que el paso del tiempo nos garantiza la conquista de una vida emancipada, con altas dosis de libertad y civismo. De hecho, existen muchas razones para ser pesimistas. Pero lo importante no es eso exactamente, sino el hecho de que nos encontramos en un momento histórico de marcado carácter político. Pues la política tiene que ver con el futuro; y son decisiones políticas las que han de encauzar la situación actual y establecer las condiciones de posibilidad de un futuro más digno para todos.

En España ha comenzado a ponerse de manifiesto que muchas de las instituciones que ordenan el Estado carecen de una legitimación fuerte, donde estén incluidas todas las partes. El congreso "España sin (un) franco" se organiza con la voluntad de recoger estas tensiones y poner sobre la mesa un diagnóstico complejo acerca de lo que ha ocurrido en estos últimos treinta y nueve años. Entendemos que cualquier proyecto de futuro, y por tanto también las decisiones que tomemos en el presente, deben apoyarse en un análisis riguroso de aquellas decisiones que nos han conducido al lugar en donde nos encontramos ahora.

Necesitamos abrir las ventanas para que entre aire fresco. El mundo ha cambiado pero en España hay muchas cosas que apenas se han movido... ¿Tan muerto está el "Régimen del 78"?

Los regímenes políticos que han sido capaces de persistir en el tiempo y de obtener un amplio reconocimiento social suelen tener mucha fuerza y habilidades suficientes como para evitar su ruina. El denominado "Régimen del 78" se ha levantado sobre un gran consenso social y, a pesar de sus propias carencias, ya sean de calidad democrática o de modelo económico, ha proporcionado las bases materiales y simbólicas necesarias como para perdurar con un alto grado de estabilidad interna. Lo que sucede actualmente, como se ha señalado desde diferentes ámbitos, es que algunas de las líneas fuertes sobre las que se ha organizado ese consenso social han perdido su pregnancia, es decir, que ya no son capaces de obtener un respaldo social amplio.

Pensemos, por ejemplo, en la monarquía y las manifestaciones que siguieron a la coronación de Felipe VI; en el desafío que Catalunya ha lanzado al modelo de organización territorial del Estado; en la desconfianza que generan los dos grandes partidos sobre los que se ha vertebrado la geometría política nacional, el PP y el PSOE, como demostraron las últimas elecciones europeas; en la ilusión y energía que están recogiendo nuevas formaciones políticas como Podemos, Guanyem y Ganemos, en muchas partes del país.

Sumemos a esto la situación gravísima en la que se encuentran amplios sectores de la sociedad, con un paro que ronda el 25%, y el ataque directo al Estado de derecho y las libertades que implican ciertas leyes y reformas que han tenido lugar en los últimos años, desde la reforma del artículo 135 de la Constitución hasta la conocida como Ley mordaza o la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Estas cuestiones, y otras como la corrupción generalizada o las "puertas giratorias", sugieren que existen razones suficientes como para cambiar el marco de convivencia que nos dimos en 1978.

Todos tienen en común que nacieron después de 1975... ¿Cómo surge la idea de juntar a un puñado de pensadores de ideologías diferentes y de perfiles profesionales tan dispares?

La primera idea del congreso surge en una conversación telemática entre Ernesto Castro, codirector del congreso, y Gustavo Sanromán, que participará en la mesa dedicada a las Comunidades Autónomas. A partir de ahí empezamos a trabajar intensamente con Ernesto en la configuración, diseño, estructura y selección de ponentes.

¿Por qué 1975? Según ha escrito Gregorio Morán, los días comprendidos entre el 1 de octubre de la Plaza de Oriente y el 20 de noviembre, día de la muerte en la cama, de Francisco Franco, sirven "para describirnos tal como éramos". Tomamos aquella fecha como un punto de inflexión decisivo para la historia del país: sin haber comenzado propiamente la Transición, nada facilitaba entonces un pronóstico claro acerca de por dónde iban a orientarse las cosas.

Recordemos, de manera telegráfica, algunos momentos clave del ciclo que se abre en ese momento: el 18 de noviembre del 1976 se aprueba la Ley de Reforma Política; en abril de 1977 se legaliza el PCE, ese mismo año se convocan las primeras elecciones democráticas y se firman los Pactos de la Moncloa, y un año después se ratifica la Constitución por medio de referéndum. Durante esos años, y hasta la victoria del PSOE a finales de 1982, sin olvidar los acontecimientos del 23F, se articula un modelo de Estado que en las décadas siguientes sabrá encontrar la forma de perdurar en el tiempo sin derrumbarse, a pesar de sus puntos débiles, como demuestra el debate actual en torno al Título VIII del texto constitucional.

A este período de casi cuarenta años, el periodista Guillem Martínez lo ha denominado como "Cultura de la Transición", la cual vendría caracterizada, entre otras cosas, por la desaparición o el bloqueo de los "productos culturales problemáticos" y la hegemonía de una cierta "ideología del consenso". Sin entrar a valorar en detalle este diagnóstico, lo cierto es que durante las últimas tres décadas se han elaborado numerosos relatos encargados de justificar las decisiones políticas que se tomaron durante la Transición, así como la estructura de Estado, sus referentes principales, y las coordenadas de organización social vigentes.

Baste recordar, por ejemplo, las continuas recomendaciones a "olvidar" y "no remover el pasado", la imperiosa necesidad de reconciliación de las llamadas "dos Españas" sin exigencia alguna de perdón ni de responsabilidades, o el elogio continuo de los consensos del 78. Hoy ese proyecto hegemónico hace aguas. La sociedad civil comienza a exigir cambios en el terreno de la vida en común y de la política. Pero tales exigencias deben acompañarse de procesos reflexivos serios y contundentes.

De ahí surge nuestra voluntad de integrar en el congreso perspectivas heterogéneas, no sólo sobre la historia reciente de España, sino también sobre posibles modelos de futuro. Los consensos instituidos no deben nunca bloquear los debates, si éstos se realizan de manera racional y con argumentos. Las ideas están para ser discutidas, y la función de un congreso como "España sin (un) franco" es habilitar un espacio adecuado para ello.

Si no se ponen a prueba mediante la discusión, no tendremos oportunidad de valorar la consistencia de las diferentes propuestas que se expondrán en las cinco sesiones.

Liberales, conservadores, comunistas, libertarios, socialdemócratas... ¿Qué puede haber de nuevo en palabras que suenan tan viejas?

Las palabras nunca envejecen de forma natural, sino por causas de orden económico, político, cultural y, en suma, histórico. En este sentido, debemos asumir que la juventud o la vejez de una palabra depende siempre de las condiciones materiales de una época y, por supuesto, de la interpretación que sobre ella instaure el relato hegemónico.

Existen innumerables casos de que esto es así, por ejemplo en relación al comunismo tras la caída del Muro de Berlín y el empuje de las tesis del "fin de la historia". El debate actual en torno a los "comunes" o "bienes comunales" responde igualmente a un proceso de recuperación de términos y prácticas que han sido marginados durante siglos. Miembros del Observatorio Metropolitano de Madrid, que estará presente en el congreso, están trabajando sobre estas cuestiones.

O, por poner un último ejemplo: ¿no daba la impresión de que el hundimiento de Lehman Brothers iba a ejercer el mismo efecto sobre la palabra "neoliberalismo"? Aunque se haya puesto de manifiesto su disfuncionalidad para una gran parte de la población mundial, no faltan ejemplos de agentes sociales con fuerza discursiva y política que intentan mantener su relevancia e impedir que pase a ser una palabra obsoleta.

Las estrategias han sido, en muchos casos, interesantes, porque se basaban en señalar que lo que habíamos tenido durante casi tres décadas, desde la herencia de Thatcher a las regulaciones impuestas desde Europa a los Estados miembros, no respondía exactamente a las coordenadas del auténtico liberalismo, sino que se trataba más bien de políticas socialistas. Es un debate que estará presente, seguro, en el congreso.

Por otra parte, y más allá de estas disquisiciones sobre la actualidad de ciertas palabras, debemos reconocer que cada una de ellas remite a tradiciones muy sólidas, a través de las cuales podemos comprender prácticas diferentes de gobierno, hábitos sociales aún existentes y estilos de organizar la sociedad. Es el caso, por poner un ejemplo más, del movimiento libertario, cuyo papel durante la Transición y las primeras décadas de la democracia será también revisado en el congreso. De modo que, aunque "suenen a viejas", las propuestas teóricas y prácticas que amparan esas palabras nos ofrecen en muchas ocasiones buenas herramientas para el debate y la reflexión sobre el futuro.

¿Qué queremos ser y qué tipo de vida queremos vivir? Entiendo que "España sin (un) franco" intenta responder a este tipo de cuestiones fundamentales. La crisis le está abriendo los ojos a mucha gente y estamos ante un momento inmejorable para promover cambios.

Como hemos dicho antes, el país atraviesa un momento de gran inestabilidad, puesto que los referentes en base a los cuales hemos manejado nuestro sentido de la pertenencia y nuestra confianza en el sistema ya no resultan tan efectivos. La crisis, que no es solamente económica, sino, como se suele decir, también política e institucional, amplía el marco de nuestra expectativas porque nos hemos percatado de que ciertos comportamientos ya no son posibles.

En este sentido, el problema no es solamente de "la casta", como ahora se llama a la clase política y a las élites económicas que forman su entorno, sino también del "pueblo". Nos referimos al hablar de "pueblo" a los ciudadanos que también hemos contribuido al desarrollo del sistema que hoy está en crisis.

No es cuestión de que nos culpabilicemos a nosotros mismos, y por supuesto no estamos en absoluto de acuerdo con esa idea de que "hemos vivido por encima de nuestras posibilidades", pero es evidente que un proceso de cambio político no implica solamente correcciones "por arriba", sino también correcciones "por abajo" que promuevan formas distintas de sociabilidad y autocomprensión de nuestra posición dentro de la sociedad.

Esto no se va a producir de un día para otro, pero en el ciclo que abrieron las protestas de 2011 sí podemos encontrar pasos importantes en este sentido.

Política, economía, cultura, comunicación, organización ciudadana... ¿Cuál es el objetivo del Congreso? ¿Nace con vocación de permanecer en el tiempo?

Resumiéndolo mucho, diríamos que el congreso tiene como objetivo fundamental "dar que pensar". El CENDEAC es una institución pública dedicada al análisis y el estudio de la cultura y el arte de nuestro tiempo. En ese sentido, nuestra vocación es tratar de comprender la actualidad en toda su complejidad y proporcionar herramientas a la ciudadanía para que se enfrente a ella con más fuerza, sabiduría y responsabilidad. Esa es la vocación de este congreso: abrir un canal de pensamiento y de discusión pública.

Respecto a la vocación de futuro, el propio desarrollo del congreso nos lo dirá. Sin duda hay muchos problemas que han quedado fuera de esta edición. Cuestiones como la relación de España con América Latina, por ejemplo, que resultan determinantes y en esta ocasión no los podremos abordar.

En cualquier caso, tenemos que dejar claro que hoy las instituciones públicas como el CENDEAC pasan por momentos complicados. Nuestros presupuestos han quedado reducidos y nuestro futuro está siempre en el aire. Trabajamos día a día para demostrar que nuestra labor es importante para la sociedad. En ese sentido, esperamos que el congreso lo sea.