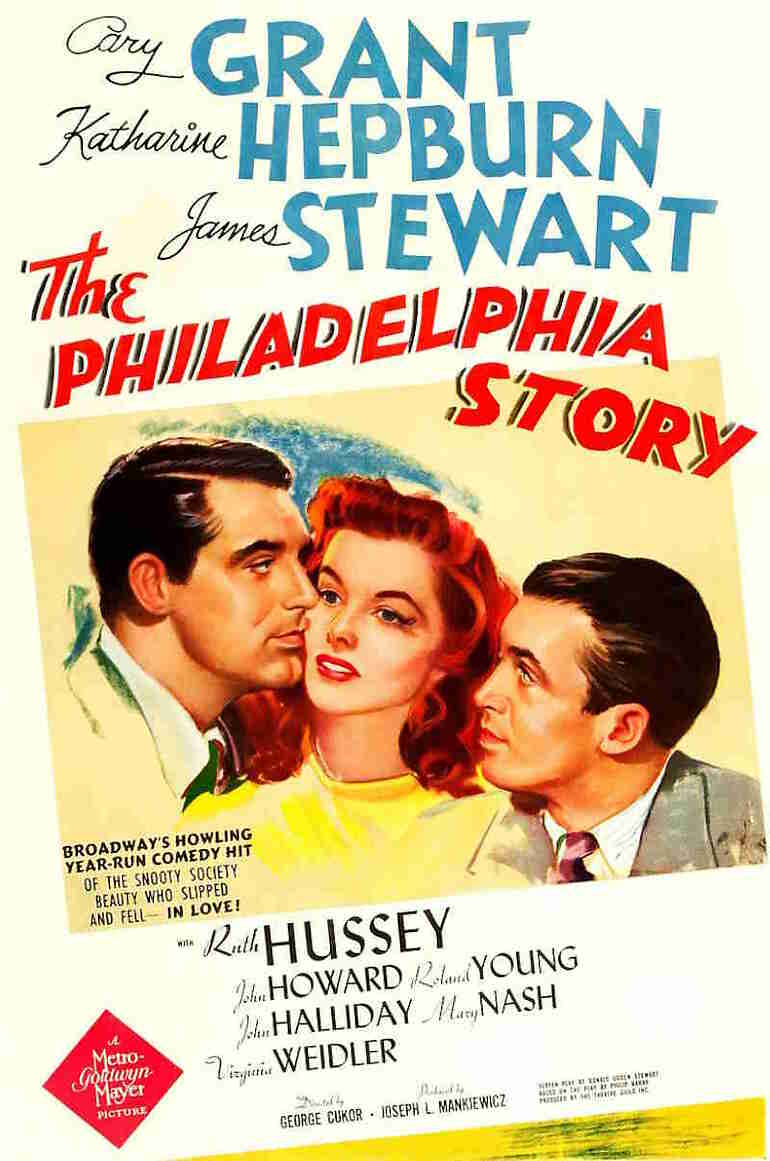

Se cumplen nada menos que 85 años del estreno de Historias de Filadelfia y 70 de Atrapa a un ladrón. Ni Katharine Hepburn ni Grace Kelly ni Cary Grant están vivos, aunque los tres están en este mundo gracias a sus inolvidables películas. Tan redondas efemérides nos sirven de excusa para recordar el aspecto menos conocido del protagonista de ambas obras maestras….

Por aquellos años, en los que el sol de California parecía más bien un foco, y las estrellas no nacían sino que eran fabricadas en estudios con olor a maquillaje barato y whisky no muy caro, dos hombres guapos y bien peinados se paseaban por Beverly Hills con la misma despreocupación con que se va a comprar el pan. Uno era inglés, el otro sureño. Uno se llamaba Archie Leach y había llegado desde Bristol con una maleta de hojalata y una infancia destrozada; el otro, Randolph Scott, era rubio como los campos de trigo y tenía un acento que olía a bourbon y a educación de internado. Entre ambos nació algo. ¿Qué fue exactamente? Nadie lo sabe. Pero todos lo intuían.

A esa intuición colectiva se la llamaba escándalo. En las páginas satinadas de las revistas de cotilleo de los años treinta, Cary Grant –porque Archie ya no existía, lo había matado Paramount a cambio de un contrato y un nombre glamuroso– hablaba de sus platos favoritos de pescado. Pero cuando se le preguntaba por el mejor cocinero de crustáceos de la ciudad, lo tenía claro: "Scotty. Ese chico sabe de langostas más que yo de cine". Había ternura en la respuesta, pero también algo más: un guiño cómplice, un pequeño tropiezo en la coreografía perfecta del star-system.

Y es que Scotty, como lo llamaba él, no era un chef, ni un mayordomo, ni un primo lejano. Era el hombre con el que compartía casa, armario y tardes de golf. En los reportajes de la época, ambos posaban juntos en su casa de estilo colonial, vestidos con pantalones claros y jerseys de punto. Cocinaban, se reían, se espiaban entre líneas. No era un amor escondido: era un amor camuflado de cotidianidad pero a la luz del día. Hollywood, en su aparente modernidad, era un régimen de control. El sistema de estudios diseñaba las vidas privadas con el mismo celo con el que contrataban a guionistas para falsificar los diálogos de la realidad. Ser gay era una bomba que podía estallar en cualquier portada. Pero quizás precisamente por eso, por vivir tan expuestos, tan desnudos ante las cámaras, Cary Grant y Randolph Scott lograron lo imposible: vivir su historia en voz baja, pero sin esconderse del todo, sin gritarla jamás. El amor más oculto es el que se dice a plena luz. El mejor lugar para esconder un tenedor es el cajón de los tenedores.

Los años compartidos

Vivieron juntos durante una década. A veces en casas alquiladas, otras en mansiones rodeadas de buganvillas. En medio, matrimonios fallidos, intentos de enderezar la curva del deseo, bodas de conveniencia que no convencieron a nadie. A Cary Grant le gustaban las mujeres, sí. A Randolph Scott, también. Pero hay una diferencia entre desear y amar, y lo segundo siempre es más difícil de simular. Años después, un testigo aseguraría haber escuchado a Grant decir que Scott fue el amor de su vida. Otros hablarían de encuentros, de confidencias, de camas compartidas. Algunos biógrafos preferirían encerrarlo todo en la cómoda caja de la "amistad viril". Lo cierto es que hay una parte de esta historia que no puede verificarse porque ni las fotos ni las entrevistas logran atrapar lo invisible: esa corriente silenciosa que atraviesa a dos personas cuando se quieren sin poder decirlo. Aun así, lo que queda es suficiente. Basta verlos en aquellas fotografías: uno sentado, el otro de pie, mirándose con una familiaridad que desarma. Son los gestos, no las declaraciones, los que revelan la verdad.

¿Por qué Paramount, que vigilaba con lupa la moral de sus estrellas, permitió esa convivencia ambigua? Tal vez porque resultaba más creíble que peligrosa. ¿Qué mejor forma de ocultar una historia de amor que mostrarla sin complejos, con una candidez desarmante? A veces, lo más provocador no es lo que se insinúa, sino lo que se dice sin malicia. En sus memorias, Anthony Slide, experto en prensa del Hollywood clásico, lo resume con una frase brillante: "La transparencia de su vida común impidió que su relación fuese percibida como homosexual". Vivían juntos, se cuidaban, se cocinaban marisco. ¿Qué podía haber de escandaloso en eso? Pero había algo más. Algo que hoy llamaríamos intimidad, y que en aquellos tiempos no podía ni sugerirse en público. No era tanto una provocación como una forma de resistencia.

Antes de convertirse en Cary Grant, Archie era un chico triste y talentoso. Su madre había sido internada por "histeria femenina" y su padre, alcohólico, la dejó allí porque tenía otra mujer y otra familia. A Archy lo abandonó en manos de la calle. A los quince años huyó con una troupe de acróbatas y se ganó la vida saltando en los cabarets de Nueva York. Randolph Scott, en cambio, venía de la respetabilidad: familia rica, estudios en Carolina del Norte, modales de caballero. Lo que les unió fue, quizá, la necesidad de alguien que equilibrara el desequilibrio. Orry-Kelly, diseñador de vestuario y figura clave del mundo queer de entonces, fue testigo de su primer encuentro. Había sido amante de Archie y escribió sobre él con ternura y escepticismo. Fue él quien, según algunos, animó a Grant a mudarse con Scott. "Tenía una caja de hierro oxidado donde guardaba toda su vida. Era como un niño que no sabía dónde ir", escribió.

¿Qué queda?

La pregunta, noventa años después, no es si fueron amantes o amigos. No es si se acostaron juntos o no. Lo importante es lo que representaron: un resquicio de verdad en una industria donde casi todo era mentira. Una grieta en la fachada del sueño americano. Una historia queer escrita con tinta invisible en los márgenes de los reportajes para amas de casa. Cary Grant murió en 1986. Randolph Scott, en 1987. Nunca hablaron públicamente de su relación. Nunca desmintieron ni confirmaron. Pero dejaron rastros: un almuerzo compartido, una receta de fideos con cangrejo, un comentario sobre langostas, una complicidad que no envejece. Y fotos que valen más que mil confesiones. En el fondo, hoy su historia no sería ya la de un escándalo, sino la de un silencio hermoso. El de dos hombres que se quisieron con la libertad que solo concede la ironía del destino: ser vistos por todos y reconocidos por nadie. En Los Ángeles, en la primavera de 1933. Mientras los cerezos explotaban en los jardines de Los Feliz y las colinas ardían de amapolas californianas, dos jóvenes galanes del Hollywood naciente cruzaron el umbral de una villa española de ocho habitaciones con balcones de hierro forjado y suelos de terracota pulida. Desde el observatorio Griffith, la ciudad se derramaba como una promesa alucinada de fama, libertad y peligro. Cary Grant —o mejor dicho, Archibald Leach disfrazado de deseo— y Randolph Scott, rostro de vaquero romántico y melancólico, acababan de mudarse juntos.

Sonríen. Ponen jazz en la radio. La chimenea se enciende con un chasquido; el café humea en la cocina. Y la prensa, con la lengua al acecho, olfatea algo más que una simple camaradería. En aquellos días, los clubes clandestinos como el B.B.B.'s Cellar y el Jimmy's Back Yard ofrecían no solo whisky ilegal, sino una suerte de santuario carnal. La noche brillaba de lentejuelas, identidades híbridas y labios pintados en la penumbra. Marlene Dietrich cruzaba la pista de baile con un tuxedo blanco y una rosa negra entre los dedos. Y entre las sombras, en esa euforia de travestismos y pasiones soterradas, se movían Cary y Randy, cómplices, provocadores, a veces disfrazados de mujer, a veces disfrazados de sí mismos.

La revista Photoplay, experta en insinuaciones vestidas de ironía, titulaba con sorna: "Randolph Scott y Cary Grant llevan la amistad masculina a nuevas alturas. Comparten casa, cenas y piano". Pero un mes antes, Silver Screen había lanzado su primera entrevista conjunta: una pieza dulzona y doméstica que parecía redactada por un decorador con ínfulas literarias. Allí estaban ellos, posando con naturalidad entre cuadros modernos, flores recién cortadas, un Packard reluciente y un perro de nombre Archibald que parecía reírse de todo. Uno se ocupaba de la moda (Grant), el otro de la vajilla (Scott). Mientras uno cocinaba, el otro escogía el vino. Era una puesta en escena que rozaba lo teatral, pero cuyas grietas dejaban filtrar una verdad más delicada, más honda.

Aquel fue su primer hogar compartido. El primero de muchos

Si la vida es un decorado, en Santa Monica encontraron su escenografía más perfecta. La casa, un bungalow frente al Pacífico, era un templo laico de luz blanca, rutinas compartidas y complicidades minuciosas. El periodista de Screenland que los visitó en 1936 se deshizo en epítetos eufóricos: "Una de las residencias más alegres y elegantes que he visto jamás". En cada esquina, la huella invisible de una coreografía íntima: las mesas de backgammon, el jabón del perro perfumando el aire, los desayunos fríos rescatados a media noche como si fueran festines robados al tedio. "¿Por qué están más ricos los platos cuando nadie los sirve?", se preguntaba Grant. "Porque somos aún un poco primitivos", se respondía con una carcajada. Lo que el artículo no decía, pero todos comprendían, era que esa casa no era solo un refugio, sino una elección: dos hombres viviendo juntos no por azar, sino por deseo. Un deseo más elegante que escandaloso. Un amor sin nombre posible en el registro civil, pero con mil imágenes en las revistas. Allí estaban: saltando al mar en bañador, disputándose el postre, abrazando al perro como si fuera un hijo no dicho. Y el público, lector entre líneas, suspiraba.

Ninguna coreografía dura eternamente. Hollywood —ese viejo mueble que reluce por fuera y cruje por dentro— impuso sus condiciones. En 1934, el Código Hays cerró la puerta a cualquier desvío, incluso implícito. Las películas no podían mostrar besos entre hombres, pero tampoco —¡ay!— entre mujeres disfrazadas de hombres y hombres confundidos, como ocurría en Sylvia Scarlett, aquella joya incomprendida donde Grant y Hepburn jugaron con la fluidez como si fuera un espejo de feria. El público no entendió nada. La taquilla se desplomó. Pero el arte, en cambio, se elevó.

Sylvia Scarlett fue el principio de algo: Grant, por primera vez, dejó de ser una promesa para convertirse en estilo. Y ese estilo —elegante, ambiguo, un poco afeminado, irresistible— llevaba el perfume de sus noches en Santa Monica. En pantalla, seducía a mujeres como quien juega a las casitas: con distancia, con encanto, sin entregar del todo la piel. El cuerpo estaba, sí. Pero el alma parecía en otra parte. Ese año, sin embargo, Paramount exigió una solución drástica. Había que enderezar el relato. Grant se casó con Virginia Cherrill en una ceremonia apresurada y cínica. Once días después, aún compartía casa con Scott. Ella lo aceptó, al principio, con la resignación de quien sabe que lucha contra un fantasma más seductor que cualquier mujer. Luego, exigió que Cary se mudara. El matrimonio se disolvió antes de que los almendros volvieran a florecer.

Y los chicos, como si nada, volvieron a estar juntos

Se repitió la escena: mudanza, artículos, fotos en blanco y negro donde todo reluce menos la tristeza. Años más tarde, Modern Screen dedicaría otro reportaje al dúo. Grant hablaba del matrimonio de Scott con desdén educado: "Su esposa nunca se interpuso entre nosotros. Al contrario. Notable institución, la mujer". Las frases, hoy, suenan casi como una confesión melancólica. Vivieron así, entre entrevistas cruzadas, almuerzos compartidos y paseos con el perro, durante casi una década. La industria los necesitaba: jóvenes, atractivos, solteros en apariencia. Los periodistas sabían más de lo que decían, pero decían más de lo que escribían. Y el público… el público, como siempre, creía lo que quería creer. Una noche, el fotógrafo Jerome Zerbe —quien frecuentaba la casa tanto por amistad como por deseo— captó una serie de imágenes que han sobrevivido al olvido: los dos hombres nadando, riendo, jugando con el perro, compartiendo una comida con una intimidad casi dolorosa. Las fotos no prueban nada, dicen algunos. Pero hay en ellas una verdad que no necesita testigos: la luz que rebota en sus rostros, el modo en que se miran, la distancia milimétrica que los separa y que, precisamente por eso, los une.

Todo esto ocurría en un mundo donde la sodomía seguía siendo un crimen. Donde un actor podía perder su carrera por un gesto mal interpretado. Donde amar a otro hombre no era solo una rebelión, sino una condena. En ese contexto, la historia de Grant y Scott se convierte en algo más que una anécdota romántica: es un acto de resistencia envuelto en sábanas planchadas, una revolución escondida detrás de una sonrisa de estudio. Al final, la vida —como todo melodrama bien escrito— se impuso. Grant siguió su camino. Se casó cinco veces. Tuvo una hija tardía. Scott, por su parte, formó un matrimonio discreto y duradero. Pero la llama, como los buenos perfumes, persistió en el aire. En 1940, compartieron pantalla una vez más en My Favorite Wife. El rodaje, según se cuenta, fue un reencuentro silencioso. Grant, distraído por la presencia de Scott, no lograba centrarse en su personaje. "Parece mirar a su viejo amigo como si el resto del mundo no existiera", escribió una asistente del set.

El Hollywood de entonces sabía guardar secretos. Pero también sabía construir mitos con los materiales más frágiles: un par de fotografías, una entrevista ambigua, una casa blanca frente al mar. Y si Grant fue una invención —elegante, irónica, inalcanzable—, no lo fue menos su historia con Scott. Lo que hubo entre ellos, ¿fue amor? ¿amistad apasionada? ¿un teatro privado en el que ambos pudieron, por fin, ser quienes querían ser? Nadie lo sabe del todo. Pero en sus miradas, en sus bromas compartidas, en sus desayunos fríos, hay algo más que deseo. Hay ternura. Hay nostalgia. Hay un retrato de lo que pudo haber sido, en un tiempo en que nada de eso podía decirse en voz alta.