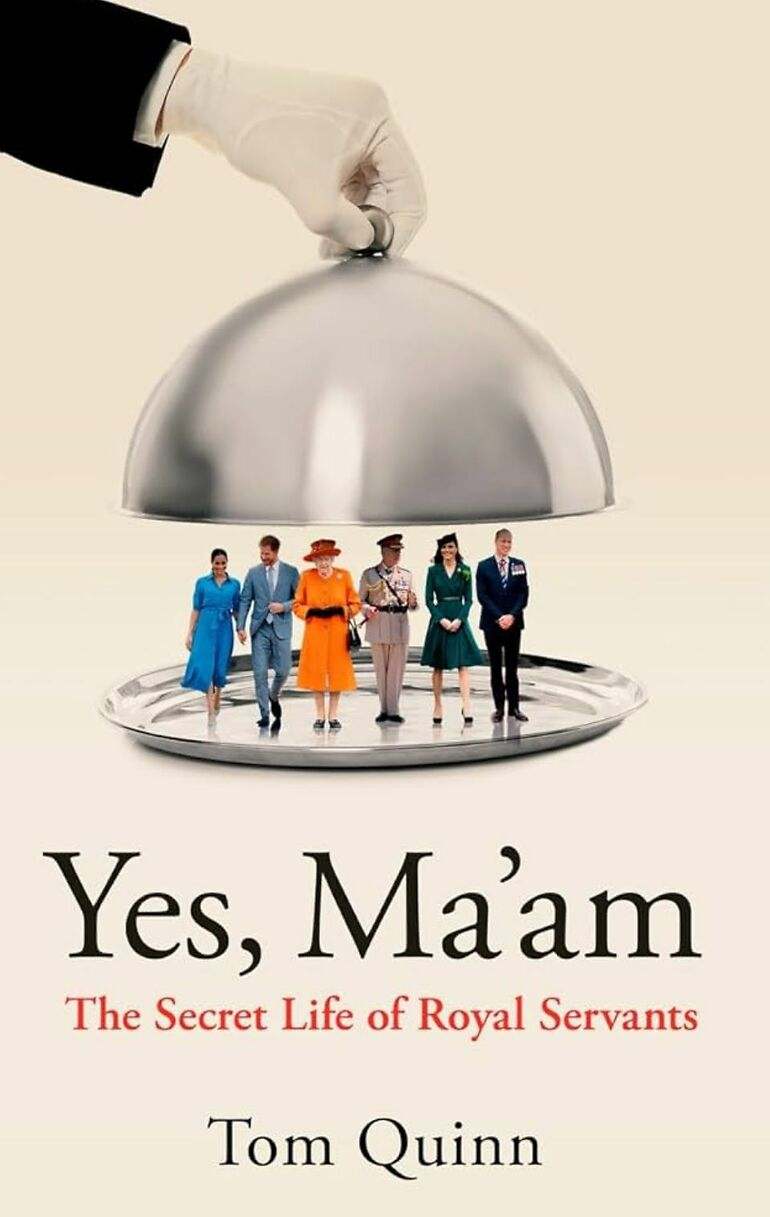

Tom Quinn, periodista y escritor avezado en desentrañar los misterios de la Casa de Windsor, ha recopilado en su último libro, Yes Ma'am: The Secret Life of Royal Servants, los testimonios de quienes han compartido, a una distancia prudente y servil, la intimidad de la familia real. Lo que emerge de sus páginas es un fresco tan fascinante como inquietante, donde las grandezas del protocolo se entrelazan con la mezquindad cotidiana de los privilegiados.

En los pasillos de Buckingham, donde los relojes parecen medir el tiempo con una cadencia distinta a la del mundo exterior, resuenan aún los susurros de los criados que han servido a la monarquía británica con la misma devoción con la que un sacerdote vela su altar. Porque en la realeza no se trabaja: se rinde culto. Pero incluso los dioses tienen sus manías, y los sirvientes, si no las conocen de antemano, terminan por aprenderlas a fuerza de despidos fulminantes o de silencios helados que pesan más que un decreto real.

De todos los príncipes y reyes que han habitado estos muros, pocos han resultado tan difíciles de complacer como el príncipe Andrés, el eterno segundón con aspiraciones de primogénito. Criado bajo la sombra de su madre, la reina Isabel II, y convencido de que su arrojo y masculinidad le habrían hecho un mejor monarca que su hermano Carlos, Andrés ha cultivado un carácter hosco y caprichoso que ha convertido a su personal en víctimas de un mal humor perpetuo. Uno fue despedido por el simple hecho de tener un lunar en la cara; otro, por la falta imperdonable de llevar una corbata de nailon. Con semejante criterio de selección, no es extraño que su entorno laboral haya sido más inestable que su reputación.

Los silencios de la reina

Pero si Andrés es la versión burda del capricho aristocrático, su madre fue, hasta el final, una maestra en el arte de la contención. Isabel II entendía el poder del gesto mínimo: preparar una taza de té para un viejo guardabosques de Windsor era su manera de demostrar cercanía sin traspasar el umbral de la realeza. "Era un alivio hacer algo en lugar de que todo me lo hicieran a mí", confesaba la reina en la intimidad de esa cabaña que había mandado construir para su fiel empleado, quizás con la secreta esperanza de que él nunca se atreviera a marcharse del todo.

En aquella misma casa, lejos de la rigidez de palacio, Isabel podía permitirse una broma inesperada. "Ojalá los hijos fueran tan fáciles de educar como los corgis", suspiró una vez, tras lanzar una galleta al jardín y ver a su perro salir disparado tras ella.

Su relación con el personal oscilaba entre la formalidad distante y la complicidad silenciosa. Algunos empleados llegaron a ser, si no amigos, al menos confidentes tolerados. William Tallon, el mayordomo de la Reina Madre durante medio siglo, compartía con ella cenas y secretos con una intimidad que desdibujaba las jerarquías. Margaret Bobo MacDonald, niñera primero y encargada del vestuario después, tuvo el privilegio de acompañar a Isabel hasta sus últimos días, instalada en un apartamento en Buckingham sin otra obligación que la de tomar el té con su antigua protegida.

El rey de la impaciencia

Pero no todos los miembros de la familia Windsor han cultivado esa discreción elegante. Carlos III, a pesar de su imagen de hombre apacible, es presa de una irritabilidad que su personal conoce bien. Basta que la taza de té no sea la correcta, que los zapatos no brillen con el lustre preciso o que la pasta de dientes no esté aplicada en el cepillo con la exactitud obsesiva que él requiere, para que el monarca pierda los estribos. Su enfado es tan fugaz como irracional, y suele arrepentirse al instante, pero para entonces ya ha sembrado el temor suficiente como para que nadie olvide cuál es el nivel de perfección que exige.

Su esposa, Camila, es menos exigente con los detalles, pero más reacia a la pompa que la rodea. Nunca quiso ser reina, y en más de una ocasión le ha dicho a Carlos: "¿No podemos deshacernos de todo este protocolo? Es una tontería". Pero la sangre azul tiene su propio peso, y el rey, que detesta las palabrotas, solo le responde con una resignación educada: "Lo haces por mí, cariño".

Rabietas y diplomacia

Los príncipes heredan más que un título: absorben, como esponjas, los tics emocionales de su linaje. Guillermo, a pesar de su imagen pública impecable, también tiene arranques de ira, aunque los que han trabajado para él aseguran que los considera parte natural de su temperamento, una especie de derecho dinástico a la impaciencia.

Su esposa, en cambio, ha sabido moverse con la inteligencia discreta de quien comprende que, en la corte, la resistencia más efectiva es la adaptabilidad. Kate Middleton, criada fuera del círculo aristocrático, ha demostrado ser la más hábil en la política silenciosa del palacio. Sabe cuándo ceder, cuándo cambiar las cosas sin provocar un terremoto y, sobre todo, cuándo callar. Quizás esa sea la clave de su éxito: en una familia donde las palabras suelen tener el filo de un decreto, el arte de la diplomacia se ejerce, muchas veces, en el dominio de la pausa.

El eco de los siglos

Lo que sobrevive de la monarquía británica no son sus escándalos ni sus rabietas, sino su inquebrantable capacidad de persistencia. Reyes y príncipes pasan, pero el ritual sigue intacto. En los pasillos de Buckingham, los criados caminan con el mismo sigilo, los mayordomos abren puertas con idéntico ademán de servidumbre secular y las tazas de té se preparan con la precisión milimétrica que exige la tradición. Porque el verdadero poder de la realeza no radica en su linaje, sino en la inercia que los mantiene en pie, siglo tras siglo, como un eco que se niega a extinguirse.

Relacionados

- La inesperada razón por la que Kate Middleton se pierde el cumpleaños de su sobrina: un compromiso deportivo

- La vida cotidiana de los príncipes de Gales como padres: ¿son Kate Middleton y Guillermo buenos educadores para sus hijos?

- Los detalles: la reverencia de Kate Middleton al rey Carlos III y esa mirada enamorada del príncipe Guillermo